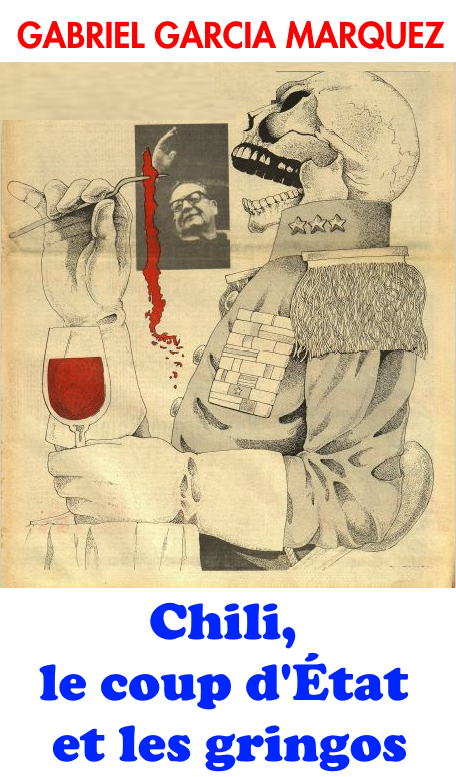

Gabriel García Márquez, Alternativa, 1974

Aunque

escrito hace tiempo, el presente texto no pierde validez ya que explica

con sencillez y claridad, sobre todo a las jóvenes generaciones, la

caída del Gobierno Allende, y señala a los ejecutores directos e

indirectos del golpe de Estado.

A

fines de 1969, tres generales del Pentágono cenaron con cuatro

militares chilenos en una casa de los suburbios de Washington. El

anfitrión era el entonces coronel Gerardo López Angulo, agregado aéreo

de la misión militar de Chile en los Estados Unidos, y los invitados

chilenos eran sus colegas de las otras armas. La cena era en honor del

Director de la escuela de Aviación de Chile, general Toro Mazote, quien

había llegado el día anterior para una visita de estudio.

Los

siete militares comieron ensalada de frutas y asado de ternera con

guisantes, bebieron los vinos de corazón tibio de la remota patria del

sur donde había pájaros luminosos en las playas mientras Washington

naufragaba en la nieve, y hablaron en inglés de lo único que parecía

interesar a los chilenos en aquellos tiempo: las elecciones

presidenciales del próximo septiembre.

A

los postres, uno de los generales del Pentágono preguntó qué haría el

ejército de Chile si el candidato de la izquierda Salvador Allende

ganaba las elecciones. El general Toro Mazote contestó:

«Nos tomaremos el palacio de la Moneda en media hora, aunque tengamos que incendiarlo»

Uno

de los invitados era el general Ernesto Baeza actual director de la

Seguridad Nacional de Chile, que fue quien dirigió el asalto al palacio

presidencial en el golpe reciente, y quien dio la orden de incendiarlo.

Dos de sus subalternos de aquellos días se hicieron célebres en la misma

jornada: el general Augusto Pinochet, presidente de la Junta Militar, y

el general Javier Palacios, que participó en la refriega final contra

Salvador Allende.

También

se encontraba en la mesa el general de brigada aérea Sergio Figueroa

Gutiérrez, actual ministro de obras públicas, y amigo íntimo de otro

miembro de la Junta Militar, el general del aire Gustavo Leigh, que dio

la orden de bombardear con cohetes el palacio presidencial.

El

último invitado era el actual almirante Arturo Troncoso, ahora

gobernador naval de Valparaíso, que hizo la purga sangrienta de la

oficialidad progresista de la marina de guerra, e inició el alzamiento

militar en la madrugada del once de septiembre.

Aquella

cena histórica fue el primer contacto del Pentágono con oficiales de

las cuatro armas chilenas. En otras reuniones sucesivas, tanto en

Washington como en Santiago, se llegó al acuerdo final de que los

militares chilenos más adictos al alma y a los intereses de los Estados

Unidos se tomarían el poder en caso de que la Unidad Popular ganara las

elecciones. Lo planearon en frío, como una simple operación de guerra, y

sin tomar en cuenta las condiciones reales de Chile.

El

plan estaba elaborado desde antes, y no sólo como consecuencia de las

presiones de la International Telegraph & Telephone (I.T.T), sino

por razones mucho más profundas de política mundial. Su nombre era

«Contingency Plan». El organismo que la puso en marcha fue la Defense

Intelligence Agency del Pentágono, pero la encargada de su ejecución fue

la Naval Intelligency Agency, que centralizó y procesó los datos de las

otras agencias, inclusive la CIA, bajo la dirección política superior

del Consejo Nacional de Seguridad.

Era

normal que el proyecto se encomendara a la marina, y no al ejército,

porque el golpe de Chile debía coincidir con la Operación Unitas, que

son las maniobras conjuntas de unidades norteamericanas y chilenas en el

Pacífico. Estas maniobras se llevaban a cabo en septiembre, el mismo

mes de las elecciones y resultaba natural que hubiera en la tierra y en

el cielo chilenos toda clase de aparatos de guerra y de hombres

adiestrados en las artes y las ciencias de la muerte.

Por

esa época, Henry Kissinger dijo en privado a un grupo de chilenos: “No

me interesa ni sé nada del Sur del Mundo, desde los Pirineos hacia

abajo”. El Contingency Plan estaba entonces terminado hasta su último

detalle, y es imposible pensar que Kissinger no estuviera al corriente

de eso, y que no lo estuviera el propio presidente Nixon.

Seguir leyendo

Descargar pdf