Gianfranco Laccone, climateaid.it, 20/4/2023

Traduit par Fausto

Giudice, Tlaxcala

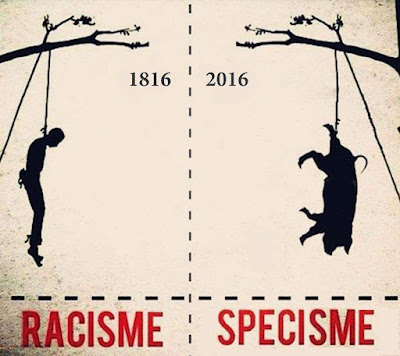

Un fil rouge relie le racisme, le sexisme et le spécisme, qui désigne la croyance que l’espèce humaine est différente et supérieure aux autres, alors que, selon notre Constitution, la République doit protéger l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes.

|

L’ourse Gaia jj4 est l’un des premiers ours nés en Italie, en 2006. Ses

parents Joze et Jurka (‘où sa désignation comme "jj4"), étaient

deux des dix ours importés de Slovénie pour repeupler les Alpes centrales de

cette espèce. Elle a trois petits. Elle avait été condamnée à mort par une

ordonnance du président de la province de Trente une première fois en 2020,

pour avoir blessé deux chasseurs mais la sentence avait été suspendue. Le 5

avril, elle a tué un coureur, de toute apparence pour protéger ses petits et

a donc été capturée le 18 avril, ses petits étant laissés en liberté, et

installée dans un espace de confinement, au Casteller, qu’elle partage avec son

dangereux congénère Papillon M49, enfermé là depuis 3 ans. L’exécution de l’ordonnance

de mise à mort ayant été réactivée, une organisation animaliste (Ligue antivivisection)

a pu la bloquer devant le Tribunal administratif régional, qui doit juger l’affaire

le 11 mai prochain. Il y a aujourd’hui une centaine d’ursidés dans le

Trentin. En Slovénie, où vivent 1100 ours, le gouvernement a donné le feu

vert à l’exécution de 230 ours bruns en 2023. En 2022, on en avait tué 206.

Les loups et les lynx y sont aussi victimes de semblables décisions, comme en

Suède, en Autriche et en Suisse*. [NdT].

|

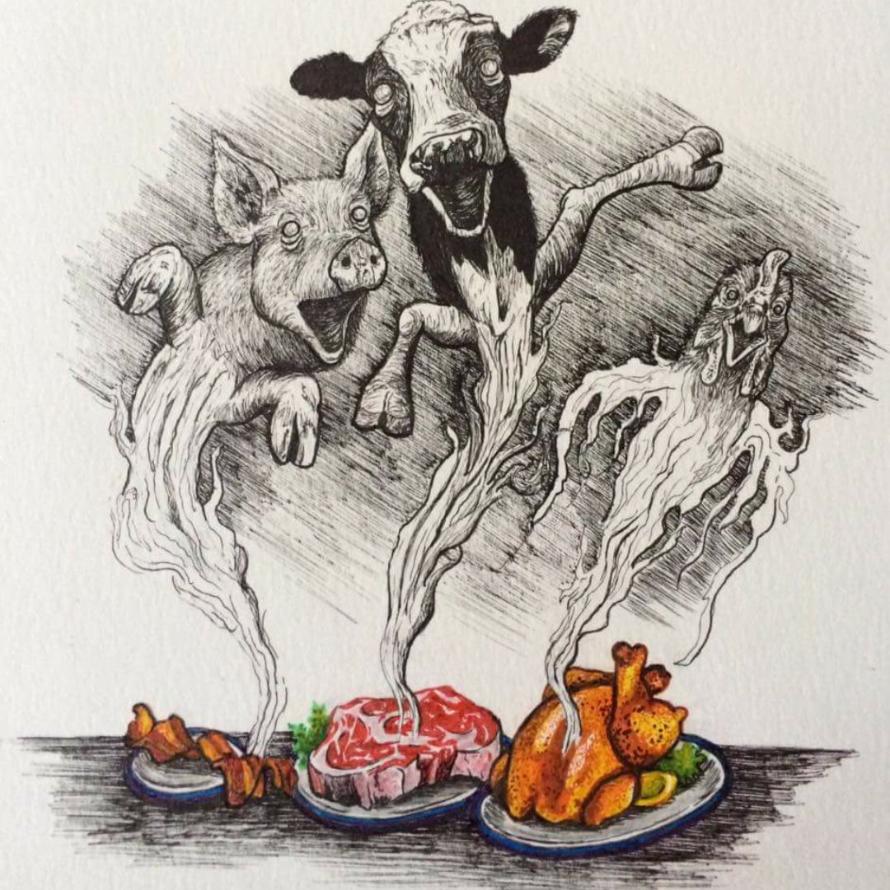

La tragique affaire de l’ourse Gaia jj4 dans le Trentin est la némésis du rapport de l’humain à la nature et représente l’impasse dans laquelle s’est engagée la société italienne, composée d’individus qui, dans une période difficile pour la société, préfèrent se fermer aux “ennemis”, identifiés de temps en temps comme des éléments étrangers : les immigrés, la Russie, la France, les stations-service, l’UE, les amateurs de rave-parties, les sangliers, les loups et, maintenant, les ours. Ceux qui pratiquent cette fabrication du “bouc émissaire” se montrent incapables de penser à autre chose qu’à la protection de leur propre bien-être individuel, à obtenir bien sûr sans se soucier des autres, surtout lorsqu’il s’agit d’animaux non humains. Et ce n’est pas un hasard si, dans le discours public, on avance le récit d’un pays assiégé qui serait attaqué en essayant même de pratiquer la “substitution ethnique” [le fameux “Grand Remplacement”], comme l’a dit de manière ridicule un ministre de cette république [Francesco Lollobrigida, petit-neveu de Gina l’actrice, beau-frère de Giorgia Meloni et ministre de l’Agriculture]. Il s’agit d’une vision globale dans laquelle la tâche de chaque Italien est de protéger sa propre pureté, son propre territoire, comme s’il ne s’agissait pas d’un espace commun, mais d’une propriété à laquelle on a droit par descendance, à laquelle on attribue également la tâche de choisir les espèces animales ou végétales que l’on aime. On ne s’expliquerait pas autrement le malaise (parfois la haine) à l’égard de certaines espèces comme les étourneaux, les perruches, les mouettes, les loups, les sangliers, voire certaines plantes : autant d’êtres qui ne devraient pas vivre une vie propre selon cette logique, mais rester à l’endroit que l’on a choisi pour eux, même s’ils ne le savent pas. Ici, nous les retirons des zones, nous les confinons dans des espaces qui, bien que contrôlés et délimités, n’arrêtent certainement pas leurs mouvements. Que faire alors si les animaux ou les plantes ne restent pas à leur place ? Pour les plantes, la destruction par désherbage (généralement effectué avec des produits nocifs pour nous) ou l’abattage est considérée comme normale ; pour les animaux, la même solution est pratiquée, mais de manière plus déguisée : pour certains d’entre eux, définis comme d’élevage, la naissance et la mise à mort sont un destin programmé ; pour d’autres, la mise à mort est le même destin, médiatisé par des “états de nécessité” ou par la chasse.

Le fait que le sort de l’ourse ait été décidé par la propagande médiatique était évident dès les premiers reportages ; d’autre part, si certains Italiens pensent qu’en cas de crime, la peine de mort devrait être rétablie pour le coupable, pensez-vous peut-être qu’un animal qui tue un homme (quelles qu’en soient les raisons) pourrait avoir un meilleur sort? Le fait que le président de la province de Trente - Fugatti - ait tenté dans le passé d’organiser un banquet avec de la viande d’ours n’est certainement pas un signe positif pour un animal qui n’a même pas de nom (les médias ayant effacé le nom original donné en Slovénie, d’où les spécimens d’ours ont été importés pour le repeuplement), mais seulement un acronyme - comme les détenus des camps de concentration ou les vaches d’élevage qui ont des numéros de série -, contrairement à ces autres animaux qui pour nous ont des personnalités et sont considérés comme des individus et à qui nous donnons un nom, que nous laissons vivre près de nous, auxquels nous donnons une sépulture. Mais pour eux aussi, la fin est la même, s’ils transgressent les règles tacites que nous connaissons et qu’ils ignorent souvent.

Un fil rouge relie le racisme, le sexisme et le spécisme, qui désigne la croyance que l’espèce humaine est différente et supérieure aux autres ; un fil rouge qui sous-tend le comportement décrit ici et qui est très bien expliqué, avec un exemple que nous pourrions également comprendre comme une métaphore de cette triste histoire, par l’anthropologue Annamaria Rivera dans son livre “La Bella, la Bestia e l’Umano” (La Bête, la Bête et l’Humain. Sexisme et racisme sans exclure le spécisme, ediesse, 2010) :

« Une femme italienne petite-bourgeoise avec deux enfants a à son service une employée de maison ukrainienne ou philippine, moldave ou péruvienne, qui s’occupe de la maison, en son absence également de la progéniture, et éventuellement aussi des parents âgés de la dame.... Supposons qu’elle soit mariée à un homme qui a un travail subalterne, stressant et insatisfaisant et qu’elle soit harcelée par un employeur qui lui rend la vie impossible ; son mari la trompe, l’humilie ou la maltraite ; pour évacuer sa colère, elle se laisse aller à des accès de rage au cours desquels elle maltraite l’aide ménagère, les enfants et surtout le chien de la maison. Et supposons que l’aide ménagère, qui n’aime pas les animaux et déteste ces enfants, dans des moments de fatigue et d’exaspération, en l’absence des adultes de la maison, crie sur les enfants et maltraite le chien. Dans ce cas fictif - mais, je le répète, tout à fait réaliste - presque toute la hiérarchie de la domination est représentée... L’imbrication de multiples formes de domination-subordination... fait que les mêmes personnes peuvent être à la fois privilégiées et pénalisées... Les seuls qui n’exercent pas de formes de pouvoir sont les enfants et les animaux. Or, dans le cas imaginaire que j’ai illustré, les enfants pourraient se venger des torts qu’ils ont subis en maltraitant le chien, et le chien pourrait un jour réagir à la maltraitance de tous en mordant les enfants. Dans ce cas, les différents dominants se ligueraient contre le chien et l’abattraient ».

Comme c’est souvent le cas avec la création du “monstre à la une”, dans le cas de cette pauvre ourse, l’acquisition d’opinions s’est poursuivie en prenant pour acquis certaines vérités (non prouvables) telles que la férocité de la bête et l’inévitabilité de sa propension meurtrière, après le “crime”. Peu importe qu’en 150 ans, il s’agisse de la première attaque qui se soit terminée tragiquement, alors que chaque année les parties de chasse enregistrent des dizaines de morts causées par le “tir ami” des fusils à double canon. Peu importe que la victime n’ait pas eu de clochette ou de bipeur comme ceux dont sont équipés les visiteurs des parcs naturels usaméricains ; peu importe que l’ourse ait probablement défendu des oursons qui occupaient la zone de passage de la personne qui courait à ce moment-là.

Que ferait une mère si elle voyait quelqu’un courir vers son enfant ? Pourquoi un animal, qui de surcroît n’utilise pas notre langage et n’y est pas habitué, se comporterait-il différemment ? Enfin, peu importe l’inertie et la négligence considérables des institutions et des autorités locales, où les élus se déclarent peut-être “le maire de tous”, mais ils devraient aussi se déclarer le maire de tous les animaux et de tous les êtres vivants et prendre en compte les situations qui existent pour les raisons qui sont aujourd’hui évidentes. La capture d’un ours a toujours fait la une des journaux. Dans toutes les cultures, il a représenté quelque chose de “divin” et dans certaines, il est considéré comme un habitant de la forêt doté d’une personnalité propre, si semblable à l’humain qu’il peut coexister avec lui. Cette coexistence n’a pas seulement consisté en la condition humiliante des “ours dansants”, animaux qui, comme des esclaves, étaient exhibés dans les foires de village en Europe jusqu’à il y a quelques décennies, mais elle a également revêtu des significations profondes.

Le mythe part de l’histoire de Polyphonte, une jeune fille vouée au culte d’Artémis qui, pour échapper au mariage, se réfugia dans une forêt et Aphrodite, pour la punir, la fit tomber amoureuse d’un ours, de la relation avec lequel naquirent deux fils, Agrius et Orychus, sauvages comme leur père. Sur le sort de Polyphonte et de ses fils, les récits mythiques sont divisés : dans certains récits, Artémis, pour punir la jeune femme d’avoir perdu sa virginité, l’a condamnée à être déchiquetée par les animaux de la forêt ; dans d’autres récits, le destin tragique auquel Zeus aurait destiné ses fils a été épargné par Arès, qui les aurait transformés, eux et leur mère, en oiseaux de proie. Au cours des siècles passés, des légendes, mais aussi des chroniques et même des documents judiciaires ont témoigné de jeunes humains (surtout des femmes) capturés par des ours et “gardées” dans la tanière, non pas pour servir de “nourriture pour l’hiver” ou de jeux pour éduquer les petits de l’animal, mais pour leur tenir compagnie, en notant dans tous les cas décrits (qu’ils soient vrais ou non) l’engouement particulier et l’affection de l’animal en question pour la personne qu’il s’était appropriée. Ce mythe s’est perpétué jusqu’à nos jours, dans une version farfelue du film “L’armata Brancaleone”, lorsque certains protagonistes retrouvent un compagnon nommé Pecoro dans la tanière d’une ourse, qui l’avait sauvé après qu’il était tombé dans le précipice, en le soignant et en l’adoptant comme son propre compagnon. Aujourd’hui, le lien qui a conduit à la formation de ces mythes est détruit, et avec lui les normes minimales de coexistence avec le monde “sauvage”. Paradoxalement, tout cela se produit à un moment de l’histoire où notre espèce est la plus répandue sur la planète et où il est nécessaire de coexister avec d’autres dont nous limitons les espaces de vie. Les changements climatiques évoluent indépendamment de notre volonté et les hivers doux peuvent favoriser de nombreuses espèces, en leur donnant un rythme de vie parallèle au nôtre, en réduisant l’hibernation et en favorisant la recherche de nourriture dans des lieux que nous fréquentons également.

La fin de la fonction du mythe qui faisait de l’ours une figure plus proche de “l’homme sauvage”, à comprendre, à respecter et à craindre, ne s’est pas produite en peu de temps, mais est le résultat du développement progressif de la vision positiviste, à travers laquelle l’homme a cru pouvoir dominer la nature et ses lois, en s’en détachant et en créant une dimension plus élevée pour ses actions et ses interventions que n’importe quel autre animal. L’admission de l’échec de cette conception ne s’est pas accompagnée d’un repositionnement progressif de l’action humaine par rapport à celle des autres animaux, de sorte que nous nous retrouvons avec deux manières différentes de comprendre simultanément le “naturel” et le “sauvage” dans notre société. Dès le XIXe siècle, le poète Giacomo Leopardi a réfléchi sur la nature, écrivant dans son Éloge des oiseaux :

« ... maintenant, dans ces choses, une très grande partie de ce que nous appelons naturel ne l’est pas ; en fait, c’est plutôt artificiel : comme pour dire que les champs cultivés, les arbres et autres plantes éduqués et arrangés en ordre, les rivières rétrécies sous certains termes et dirigées vers un certain cours, et d’autres choses semblables, n’ont pas cet état ni ces apparences qu’ils auraient naturellement. Ainsi, la vue de tout pays habité par une génération d’hommes civilisés, sans compter les villes et autres lieux où les hommes sont réduits à être ensemble, est une chose artificielle et très différente de ce qu’elle serait dans la nature ».

Il s’est rendu compte qu’une grande partie du paysage n’était pas une construction naturelle, mais le résultat d’interventions millénaires. Et au cours des trente dernières années, dans les discussions au niveau international, par exemple sur ce que devraient être les indicateurs agro-environnementaux, les deux conceptions différentes se sont affrontées entre ceux qui croyaient qu’il existait un dualisme substantiel et une séparation entre la nature (sauvage et incontrôlée) et les activités humaines (capables de rendre le système naturel contrôlable) et ceux qui croyaient au contraire qu’il existait un système dans lequel nos activités et la “nature” formaient un unicum, tellement entrelacé que même dans les endroits les plus éloignés de la civilisation humaine, le signe de ce modèle était présent. Et c’est ce modèle qui nous a conduits à comprendre la nature du changement climatique, un modèle dans lequel les paysages naturels existants sont tels parce que l’homme, avec sa “civilisation de marché” actuelle, a décidé qu’ils existaient.

La coexistence de deux façons de comprendre le naturel a produit certains paradoxes qui se sont révélés tragiques dans cette affaire : le premier, relatif à la reconnaissance de la nature par le marché, qui en fait un produit commercial ; le second, dans lequel le lien environnemental, considéré comme fondamental par tous les spécialistes, ne l’est toujours pas pour l’ensemble de la société.

C’est ainsi que l’on peut comprendre le dualisme présent dans les vingt-cinq années qui se sont écoulées depuis la réintroduction de l’ours dans le Trentin (un ours qui y serait de toute façon revenu de la Slovénie voisine, mais à des époques et selon des modalités très différentes) : le projet, inspiré par l’idée de reconstruire l’équilibre environnemental de l’unicum à partir de la multiplicité des êtres vivants, et poursuivi selon cette logique ; son acceptation au niveau social et de masse, en revanche, qui s’est produite en grande partie en raison de considérations de marché (plus d’environnement naturel = plus de tourisme). Les autorités locales ont commis l’erreur de croire que les gens seraient capables de trouver un modus vivendi avec les ours sans une formation et une éducation adéquates et sans comprendre que tout être présent dans un lieu modifie son espace disponible et son comportement. Le territoire n’appartient pas à l’humain et les dynamiques de coexistence ne sont pas déterminées par des réglementations, même si celles-ci peuvent en orienter le cours. On s’aperçoit aujourd’hui que ce principe est valable pour la cohabitation avec les animaux, les plantes, les virus, les migrants.... Les mots du père de la victime s’appliquent : « La vengeance symbolique ne nous intéresse pas, la responsabilité de la tragédie ne peut pas être limitée à un ours. Le tuer n’est pas une justice. Nous exigeons une prise de responsabilité morale de la part de ceux qui ont géré les ours dans le Trentin pendant près d’un siècle, poussant tout le monde vers le désastre auquel nous assistons ».

Mais la gravité du comportement des institutions locales, qui ne s’occupent des problèmes que lorsqu’ils sont définis comme une “urgence”, réside dans le manque de respect constitutionnel, un élément central présent dans les raisons exprimées par le père de la victime et ceux qui soutiennent “les raisons de l’ourse”.

Dans notre Constitution, à l’article 9, parmi les principes fondamentaux de la République, il y a un paragraphe inséré par l’article 1(1) de la loi constitutionnelle n° 1 du 11 février 2022, qui stipule :

« La République protège l’environnement, la biodiversité et les écosystèmes, y compris dans l’intérêt des générations futures. La loi de l’État réglemente les modalités et les formes de la protection des animaux ».

Ici, le non-respect de la dernière phrase est la responsabilité coupable de ceux qui aujourd’hui, pour se laver les mains et donner l’exemple, ont condamné l’ours à mort. Condamnation par voie administrative, sans procès, parce qu’il n’y a pas d’autre moyen de réglementer les formes de protection des animaux que par voie administrative, surtout pour les animaux dits sauvages. La protection des animaux prévoit leur droit, un droit qui est aussi indirectement corroboré par le jugement de culpabilité, donné par la suspicion de réitération du “crime” par l’ourse, au point de la considérer comme socialement dangereuse, de lui retirer sa progéniture (sans d’ailleurs la protéger comme le prévoit la Constitution) et de la condamner même en l’absence de ces conditions vétérinaires qui déterminent l’euthanasie. S’il existe un droit des animaux, il est possible de faire appel à un acte de clémence de la part du plus haut garant de notre Constitution. Un acte du président de la République qui réaliserait de facto le diktat constitutionnel et comblerait le vide qui existe dans la discipline de la protection. Si les animaux ont un droit à la protection réalisé, ils devraient également avoir droit, dans ces cas, à un procès et à une défense équitables et enfin à un pardon.

De nombreuses associations, parcs naturels et résidences en Italie et dans toute l’Union européenne se sont déclarés prêts à accueillir l’ourse et ses petits. La poursuite de l’intention punitive, qui, à mon avis, n’a pas de légitimité constitutionnelle, ne remédiera pas au passé et ne contribuera pas à construire l’avenir.

➤ Lire ou télécharger