Pat Bagley, Salt Lake Tribune, 25/8/2025

Tom Homan, le « tsar des frontières » de Trump a

déclaré le 12 février que l’Opération Metro Surge, lancée début décembre au

Minnesota, était terminée. Il aura fallu trois morts — Renee Nicole Good,

Victor Manuel Diaz et Alex Pretti -, plusieurs centaines de blessés et entre 3

000 et plus de 4 000 arrestations d’étrangers, majoritairement qualifiés de « criminal

illegal aliens ». Aucun bilan consolidé des expulsions

effectives n’a été publié à ce jour. Les données disponibles restent

fragmentaires et font l’objet de controverses sur la nature des arrestations et

le profil des personnes interpellées. L’opération, menée principalement par l’ICE

(Immigration and Customs Enforcement) et la CBP (Customs and Border Patrol), a

été qualifiée par Washington de « plus vaste opération de contrôle migratoire

jamais menée » dans l’intérieur des USA.

On peut constater que la société et

les autorités du Minnesota ont remporté une victoire sur la machine fédérale

trumpesque. Leur résistance, allant jusqu'à une grève générale, a écrit une nouvelle page de l’histoire de l’autre

USAmérique, celle d’en bas, des « grassroots » -les bases

autorganisées ad hoc selon des relations de voisinage, d’affinité,

intercommunautaires, interclassistes, intergénérationnelles et

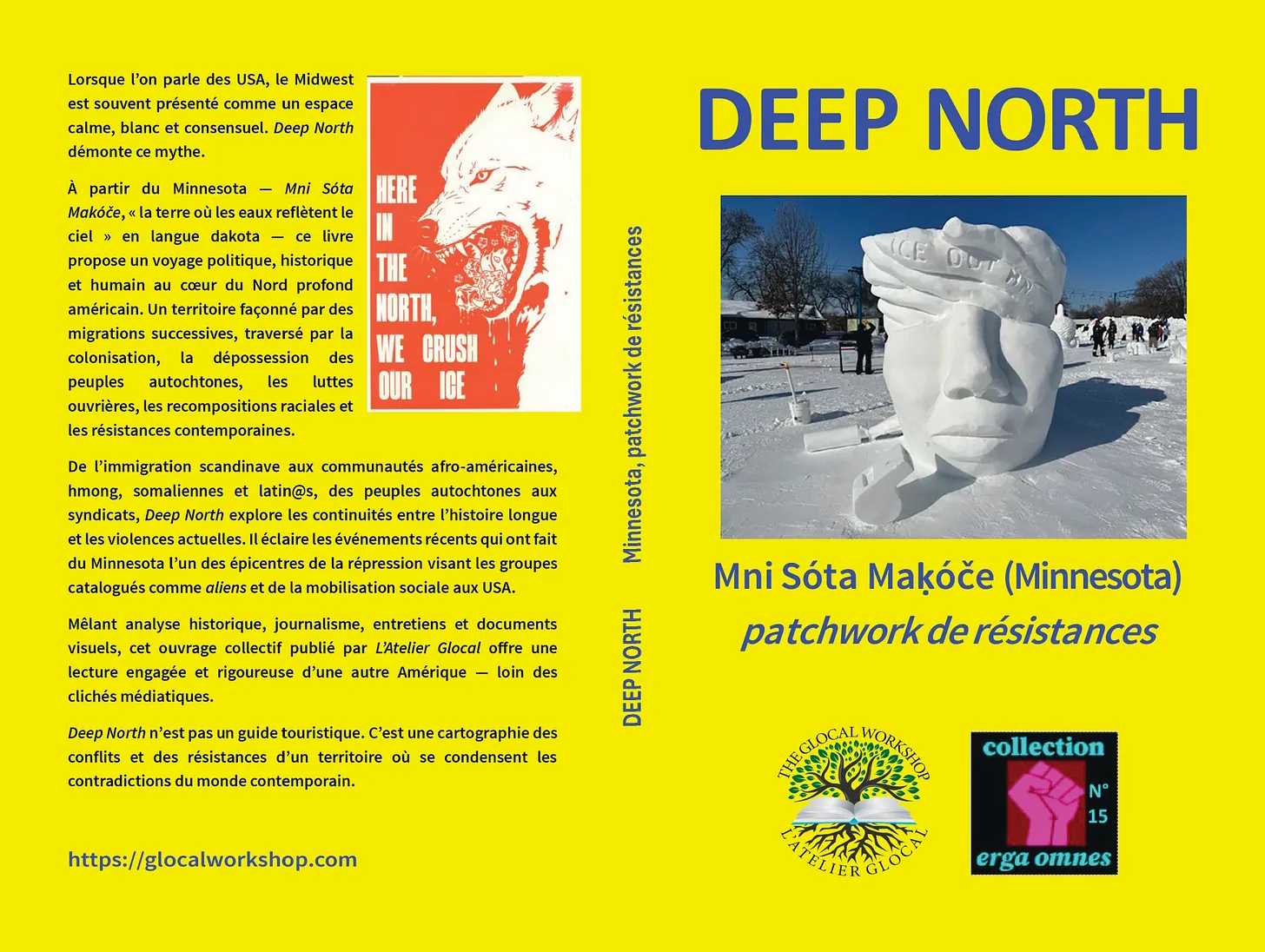

interconfessionnelles. Les éditions The Glocal Workshop/L’Atelier Glocal

publieront la semaine prochaine un livre intitulé Deep North : Mni Sóta

Makóche (Minnesota), patchwork de résistances, qui

reconstitue la généalogie des migrations successives et des luttes qui ont

façonné le Minnesota depuis un siècle et demi. En attendant, nous vous

proposons les traductions de 3 articles.

Le premier se focalise sur des artisans cruciaux de la

résistance, les journalistes-citoyen·es armé·es de leurs portables, le second

pose la question première de l’après-Metro Surge : Washington doit rendre

des comptes, l’ICE et sa patronne Kristi Noem doivent dégager. Le troisième

article présente une initiative de deux étudiants consistant à fournir une

cartographie interactive des opérations policières anti-immigrés à l’échelle nationale et en temps réel.-Fausto Giudice,

Tlaxcala

Les

journalistes citoyen·nes, héro·ïnes méconnu·es de Minneapolis

Sans leurs

vidéos des fusillades de l’ICE, nous ne saurions pas ce qui se passe vraiment.

Mark Hertsgaard,

The Nation, 29/1/2026

Mark Hertsgaard est le correspondant pour l’environnement de

The Nation, cofondateur et directeur exécutif de Covering Climate Now, une

collaboration médiatique mondiale consacrée à la couverture du climat, cofondée

par la Columbia Journalism Review et The Nation. Son nouveau livre est Big Red’s Mercy: The Shooting of Deborah

Cotton and A Story of Race in America.

Des Minnesotaines filment un agent des forces de l’ordre

fédérales lors d’une patrouille à Minneapolis, le 11 janvier 2026. Photo

Victor J. Blue / Bloomberg via Getty Images

Dimanche 25

janvier dans l’après-midi, le présentateur de CNN, Jake Tapper, interviewait la

membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, quelques heures après que des

agents de la patrouille frontalière eurent tué Alex Pretti. Soudain, CNN a

coupé l’antenne pour une couverture en direct de la conférence de presse de la

secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem. Noem a déclaré que Pretti

avait « attaqué nos officiers » en « brandissant » un pistolet et avait prévu «

de tuer des forces de l’ordre ». Quand un journaliste a tenté de poser une

question sur son affirmation, elle l’a interrompu pour dire : « Ce n’est pas

une affirmation. Ce sont les faits. » Quand un autre journaliste a noté que la

Maison-Blanche venait de traiter Pretti de « terroriste domestique », Noem a

vigoureusement approuvé.

À ce moment-là,

des vidéos prises par des témoins de la fusillade apparaissaient en ligne et

sur les médias d’information. Quand Tapper a [repris son interview avec

Ocasio-Cortez], la députée a dit que Noem et l’administration Trump «

demandaient au peuple américain de ne pas croire ses yeux... de plutôt déposer

votre croyance en tout ce qu’ils disent. Je ne demande pas au peuple américain

de me croire, moi, ou elle, mais de se croire lui-même. »

Tout

journaliste qui a prêté attention sait que le patron de Noem, le président

Donald Trump, ne dit souvent pas la vérité. Trump a lancé sa carrière politique

en affirmant sans preuve que le premier président noir d’Amérique n’était pas

né aux USA, ce qui aurait signifié que Barack Obama était au pouvoir

illégalement. Après avoir perdu l’élection de 2020, Trump a dit qu’il n’avait

pas l’intention de quitter ses fonctions parce que, insistait-il, il avait en

réalité gagné. Trump répète ce mensonge à ce jour, ainsi que son affirmation

selon laquelle l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole pour le maintenir

au pouvoir était un jour de « paix » et d’« amour ».

Mais en tissant

leur dernière toile de mensonges, Trump et ses adjoints n’ont pas compté avec l’ingéniosité

et le courage des Minnesotain·es qui ont été témoins des tirs des agents de la

patrouille frontalière sur Pretti — et sur Renee Good avant lui — et ont

enregistré ces scènes sur leurs téléphones portables. Sans ces preuves, la

version des faits du gouvernement aurait eu le dessus pour façonner le récit

public. Avec ces preuves, cependant, il est évident qu’« Alex ne tient

clairement pas d’arme quand il est attaqué », comme l’ont écrit les parents «

au cœur brisé mais aussi très en colère » de Pretti dans une déclaration le

lendemain. « Il avait son téléphone dans sa main droite, et sa main gauche vide

est levée au-dessus de sa tête essayant de protéger la femme que l’ICE venait

de pousser au sol. » De même, les vidéos de témoins de la fusillade de Renee

Good montrent qu’elle tournait son véhicule pour s’éloigner de l’agent de

l’ICE Jonathan Ross au moment où celui-ci a tiré trois coups mortels à travers

ses vitres.

Qu’ils le

sachent ou non, les témoins qui ont enregistré ces vidéos sont des journalistes

citoyen·nes. Ce sont des gens ordinaires, non formés au journalisme

conventionnel, et ils témoignaient d’événements d’une importance capitale pour

leur communauté et leur pays. Et ils le faisaient dans des conditions

dangereuses, comme l’a également illustré Darnella Frazier, 17 ans, qui, le 25

mai 2020, a courageusement gardé son téléphone portable braqué sur l’agent de

police Derek Chauvin pendant les neuf minutes et 29 secondes où le genou de

Chauvin étouffait la vie de George Floyd.

Les événements

de ces derniers jours ont montré que les journalistes citoyen·nes, bien qu’ils

ne remplacent pas les professionnels, peuvent être un complément inestimable.

Sans leur présence sur les lieux et leur sang-froid sous pression, le public et

le reste des médias ignoreraient un aspect central de l’histoire qui se déroule

à Minneapolis. Nous n’entendrions que la version gouvernementale de la vérité,

qui, compte tenu des antécédents de l’administration Trump en matière de

faussetés flagrantes, mérite un extrême scepticisme. En l’absence de ces

vidéos, il est quasiment inconcevable que les rédactions de trois des journaux

les plus influents d’USAmérique — The New York Times, The Washington

Post et The Wall Street Journal — déclarent que la version de

l’administration est tout simplement invraisemblable — à moins qu’elle ne

cherche à faire marche arrière après avoir calomnié Pretti dans un premier

temps.

Toutes les

parties du système d’information moderne, des salles de rédaction

traditionnelles aux influenceurs des médias sociaux, peuvent désormais

présenter un compte rendu plus complet de ce qui se passe au Minnesota et

laisser les téléspectateurs et les lecteurs tirer leurs propres conclusions. Et

nous pouvons explorer les questions urgentes soulevées par ces vidéos, telles

que : Combien de personnes de plus les agents de l’ICE ont-ils pu tuer quand

aucune caméra n’enregistrait ? Travaillant de concert à ce moment critique pour

la démocratie usaméricaine, les journalistes citoyen·nes et professionnel·les

peuvent remplir la mission essentielle que les fondateurs de la nation

envisageaient pour une presse libre : informer le peuple et demander des

comptes au pouvoir.

L’ICE* fond

dans l’hiver de Minneapolis

Il est

maintenant temps d’abolir l’agence et de destituer Kristi Noem

John Nichols, The Nation, 13/2/2026

John Nichols est le rédacteur en chef exécutif de The

Nation. Il a précédemment occupé les postes de correspondant pour les

affaires nationales et de correspondant à Washington du magazine. Nichols a

écrit, coécrit ou édité plus d’une douzaine de livres sur des sujets allant des

histoires du socialisme américain et du Parti démocrate aux analyses des

systèmes médiatiques usaméricains et mondiaux. Son dernier livre, coécrit avec

le sénateur Bernie Sanders, est le best-seller du New York Times It’s OK to Be Angry About Capitalism.

*ICE,

acronyme d’ Immigration and Customs Enforcement, signifie aussi « glace »

en anglais, d’où le jeu de mots devenu courant, en particulier dans le

Minnesota sous la neige hivernale.

Des manifestants défilent

lors d’une manifestation « Nationwide Shutdown » contre les actions

de l’ICE le 30 janvier 2026 à Minneapolis, Minnesota. Photo Stephen Maturen /

Getty Images

Les habitants

de Minneapolis ont élevé leurs voix dans une opposition glorieuse à l’occupation

fédérale de leur ville avec une telle énergie, et une telle beauté, que le

monde entier a entendu leur cri de justice. Et ils n’ont jamais cessé. Quelques

jours seulement avant que le « tsar des frontières » de Donald Trump,

Tom Homan, annonce officiellement que la vague meurtrière du ministère de la

Sécurité intérieure, qui avait déployé des milliers d’agents armés et masqués

de l’ICE dans leur ville, prendrait fin, 1 600 Minnesotain·es avaient rempli la

caverneuse [église centrale luthérienne] du centre-ville de Minneapolis avec le

chœur de leur résistance chantante :

Tiens bon

Tiens bon

Ma chère

Voici l’aube...

Quand l’aube

est arrivée jeudi, après plus de deux mois de violence et de cruauté — qui ont

inclus des milliers d’arrestations, de détentions et d’expulsions, et le

meurtre de la poète et mère de trois enfants Renee Good et de l’infirmier de

soins intensifs Alex Pretti — le maire de Minneapolis, Jacob Frey, est arrivé

aussi près qu’un Minnesotain peut l’être de déclarer la victoire.

« Ils

pensaient pouvoir nous briser, mais l’amour pour nos voisins et la

détermination à endurer peuvent survivre à une occupation. Ces patriotes de

Minneapolis montrent qu’il ne s’agit pas seulement de résistance — se tenir aux

côtés de nos voisins est profondément américain », a déclaré le maire, qui

avait annoncé en janvier : « À l’ICE, allez vous faire foutre de

Minneapolis ! »

« Cette

opération a été catastrophique pour nos voisins et nos entreprises, et

maintenant il est temps pour un grand retour », a dit Frey. « Nous

montrerons le même engagement envers nos résidents immigrés et la même

endurance dans cette réouverture, et j’espère que tout le pays se tiendra à nos

côtés alors que nous avançons ».

Frey a ajouté :

« Les personnes qui méritent le crédit pour la fin de cette opération, ce

sont les 435 000 résidents qui appellent Minneapolis leur maison ». Il a

raison. La résistance pacifique à la vague de 3 000 agents de l’ICE et de la

patrouille frontalière, mal formés et irresponsables, déployés par le ministère

de la Sécurité intérieure dans la ville — avec des marches massives, des

surveillances de quartier et des réseaux d’entraide pour soutenir les voisins

menacés — a été aussi résiliente que belle. Et elle constitue un modèle pour la

résistance dans les villes qui pourraient être ciblées ensuite.

Pourtant, Frey

a également eu raison de décrire les dégâts causés par plus de deux mois d’occupation

fédérale comme « catastrophiques ».

En plus des

meurtres, des arrestations et détentions, et des expulsions d’hommes, de femmes

et d’enfants, l’impact économique de l’Opération Metro Surge de la secrétaire à

la Sécurité intérieure, Kristi Noem, a été accablant. La peur qui a saisi la

ville était palpable. Travailleurs et consommateurs avaient peur de sortir de

chez eux, laissant restaurants et magasins lutter pour rester ouverts. « La

longue route vers la reprise commence maintenant », a dit jeudi le

gouverneur du Minnesota, Tim Walz, en annonçant un plan pour fournir « 10

millions de dollars d’aide directe pour aider les entreprises touchées par l’Opération

Metro Surge à se stabiliser, protéger les emplois et se remettre sur des bases

solides ».

Dans une nation

dirigée par des adultes responsables ayant un minimum d’intérêt pour le service

public, cette aide serait accompagnée d’une aide financière fédérale. Mais le

président Trump et le Congrès républicain complotent toujours pour donner plus

d’argent à Noem et ses sbires afin d’étendre les opérations de l’ICE. Peut-être

ont-ils reconnu leur erreur en ciblant Minneapolis, mais ils n’ont pas appris

leur leçon. Et ils n’ont pas eu à rendre de comptes.

« L’Opération

Metro Surge se termine parce que les Minnesotain·es se sont battu·es », a dit

le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, qui a ajouté : « Nous

méritons toujours de la transparence, et Renee Good et Alex Pretti méritent

justice. Je continuerai à exiger des enquêtes indépendantes sur leur mort et

sur tout usage excessif de la force par des agents fédéraux ».

C’est une part

vitale de l’équation de la reddition de comptes. Mais ça ne s’arrête pas là,

comme l’a expliqué la congressiste Ilhan Omar.

« Deux de

mes administrés, Renee Good et Alex Pretti, ont été tués par des agents

fédéraux de l’immigration. Un troisième a été blessé par balle dans des

circonstances douteuses. Des milliers de personnes ont été gazées au poivre et

touchées par des armes non létales et harcelées par des agents masqués. Ce à

quoi nous avons assisté n’était pas de l’application de la loi — c’était une

terreur raciale militarisée déchaînée dans les rues du Minnesota comme une

tentative délibérée de diaboliser la communauté somalienne », a dit Omar.

« L’Opération

Metro Surge a révélé jusqu’où l’ICE est prête à aller pour intimider et

terroriser les communautés noires, brunes et immigrées dans notre État. Presque

tous les Somaliens du Minnesota sont citoyens, pourtant les agents de l’ICE ont

harcelé les résidents exigeant des preuves de papiers et, quand les citoyens

ont cherché à documenter ces interpellations illégales, ils ont été accueillis

par la force létale. Les communautés latino, asiatique et autres communautés de

couleur ont été forcées de se cacher indépendamment de leur statut, et ceux qui

osaient vivre leur vie étaient souvent arrêtés sans cause. Ce n’était pas de la

sécurité publique. C’était un abus d’autorité autoritaire ».

Omar soutient :

« Rien de ce que nous avons vu n’était normal. Les entreprises sont en

plein marasme à cause de la dévastation économique. Les familles sont brisées.

Les enfants porteront le traumatisme d’agents fédéraux débarquant dans leurs

quartiers pour le reste de leur vie. La douleur infligée à cette communauté ne

s’effacera pas — elle restera gravée dans leur mémoire comme le moment où leur

propre gouvernement s’est retourné contre eux ».

La reddition de

comptes, dit la députée, nécessite une action audacieuse. Il est temps,

explique-t-elle, « de passer à l’abolition de cette agence voyou pour qu’aucune

communauté en Amérique ne soit plus jamais terrorisée comme ça ».

Omar a

également soutenu la résolution 996 de la Chambre, qui cherche à destituer la

secrétaire à la Sécurité intérieure pour crimes et délits graves. À ce jour, 187

membres de la Chambre se sont inscrits comme coparrains de la résolution — ce

qui en fait l’une des initiatives de destitution les plus largement soutenues

de l’histoire USaméricaine.

Déclarant : « Je

ne me reposerai pas tant que nous ne pourrons garantir que cet abus de pouvoir

et cette terreur ne pourront plus jamais se reproduire », Omar dit : « Il

doit y avoir justice et reddition de comptes. Cette administration doit

coopérer pleinement aux enquêtes indépendantes sur les meurtres de Renee Good

et Alex Pretti. Le Congrès doit retenir les financements pour les actions

illégales et s’assurer que les dollars fédéraux ne financent jamais les

violations des droits civiques. Nous devrions traîner les secrétaires de

cabinet et les chefs d’agence devant les commissions du Congrès et exiger des

témoignages sous serment. Ils doivent expliquer qui a autorisé ces actions,

quelles justifications légales ont été utilisées, et pourquoi les protections

constitutionnelles ont été ignorées ».

Comment deux étudiants de première année suivent les

actions de l'ICE à travers le pays

Avec ICE Map,

Jack Vu et Abby Manuel, étudiants à l'université Rice (Houston, Texas),

espèrent aider les communautés à comprendre où et comment les opérations de

contrôle de l'immigration se déroulent en temps réel.

Arman Amin, The Nation, 13/2/2026

Arman Amin

(promotion 2027) est étudiant à la faculté des arts et des sciences de

l'université Vanderbilt (Nashville, Tennessee), où il se spécialise en sciences

politiques, droit, histoire et société. Il est également boursier 2025 de la

Fondation Puffin et rédige des articles sur la politique et la jeunesse pour le

magazine The Nation.

À gauche : les étudiants de l’Université

Rice Jack Vu et Abby Manuel. À droite : une capture d’écran d’ICE Map.

Depuis la

deuxième investiture du président Trump l’année dernière, les actions fédérales

d’application des lois sur l’immigration par les agents de l’ICE se sont

considérablement étendues. Des agents ont été déployés dans les grandes villes

avec des mesures de répression massives Des méthodes controversées et violentes

de ciblage et de détention ont été déployées, suscitant une large attention et

des protestations généralisées, particulièrement après les exécutions sommaires

de Renee Good et Alex Pretti à Minneapolis.

Au milieu de

cette tension croissante, deux étudiants de première année de l’Université

Rice, Jack Vu et Abby Manuel, ont développé une plateforme en ligne, appelée ICE Map,

qui suit les rapports locaux sur les actions de l’ICE et consolide les

incidents vérifiés. Le projet vise à aider les utilisateurs à mieux comprendre

où se déroule l’activité d’application des lois sur l’immigration et comment

elle se déroule en temps réel.

La carte de Vu

et Manuel a attiré une plus grande attention ces derniers mois, y compris une

amplification par des activistes éminents tels que Greta Thunberg, qui a

partagé le projet sur Instagram. Les étudiants ont également présenté leur

travail au symposium 2025 New(s) Knowledge au MIT.

Je me suis

entretenu avec Vu et Manuel sur la façon dont ils ont développé ce projet, le

type d’accueil qu’ils ont reçu, et où ils voient les choses aller à partir de

maintenant. La conversation a été éditée pour des raisons de longueur et de

clarté.

Arman

Amin : Qu’est-ce qui vous a inspiré pour développer ce projet ?

Jack Vu :

Nous sommes tous les deux de Houston. J’avais ce projet de bénévolat avec des

immigrants dans un complexe d’appartements dans l’est de Houston. Nous y

allions chaque semaine, nous jouions à des jeux, lisions des livres, faisions

de la marelle, et nous leur apprenions le football américain. En avril 2025,

ils ont arrêté de se présenter un samedi, et nous nous sommes demandé : « Que

se passe-t-il ? »

Quelqu’un du

programme va frapper aux portes et un résident dit que l’ICE est venue le

week-end dernier, donc aucun d’eux ne quitte sa maison. Ils ne vont même pas à

l’école. Donc le programme s’est arrêté parce que les enfants ne pouvaient plus

venir. C’était assez rageant.

Abby Manuel

: Jack et moi étions dans la même classe d’informatique au lycée, donc nous

avons travaillé sur beaucoup de projets différents ensemble. Il m’a consultée

sur ce qui se passait avec son programme.

Je pense que

nous avons tous les deux été vraiment touchés par le problème. Quand on grandit

dans la communauté de Houston, l’immigration est quelque chose de très présent.

Nous avons une énorme communauté hispanophone. Dans notre école, nous avons

commencé à avoir des forums sur les actions de l’ICE. C’est devenu très

pertinent pour la vie quotidienne, surtout à Houston.

Donc nous avons

commencé à travailler sur le projet juste après avoir fini le lycée parce que

nous avions beaucoup de temps libre. Nous avons commencé à travailler quelques

jours par semaine, puis le projet a évolué en quelque chose de beaucoup plus

vaste. Nous avons juste décidé de passer des journées entières dans des cafés à

coder, et nous sommes devenus vraiment passionnés par l’entreprise. Nous avons

lancé le site probablement seulement deux semaines après avoir commencé à y

travailler.

Mais nous avons

continué à y travailler pour construire notre base de données. L’une des plus

grandes difficultés dès le début a été d’acquérir des sources, car nous

voulions vraiment mettre l’accent sur les voix locales plutôt que simplement

sur « Que dit le gouvernement à propos de l’ICE ? Que disent les gros

titres nationaux à propos de l’ICE ? Quelles sont les grandes statistiques ? »

Nous voulions capturer ce qui se passait davantage sur le terrain.

Nous sommes

tombés sur un outil appelé Media Cloud qui nous a aidés à rassembler tous ces

journaux locaux grâce à un outil basé sur des requêtes. Et une fois que nous

avons découvert cela, nous avons pu vraiment continuer à amplifier le site et

simplement le construire au cours de l’été.

AA :

Pouvez-vous expliquer ce que fait ICE Map et comment ça fonctionne ?

JV : C’est

une plateforme d’agrégation de nouvelles. Nous récupérons des milliers et des

milliers d’articles de tout le pays et nous les jetons tous dans ce grand

pipeline où nous évaluons s’ils sont pertinents pour l’activité de l’ICE. Par

exemple, est-ce que ça parle vraiment de notre objectif visé, et ensuite,

est-ce que ça contient des informations de localisation qui nous permettraient

de le cartographier ? En fonction du résultat de notre pipeline, nous sommes

capables de l’insérer pour que les gens puissent regarder autour d’eux, ils

peuvent regarder leur région, ils peuvent regarder Minneapolis, Houston, Los

Angeles, et voir les actualités pertinentes concernant l’activité de l’ICE.

Le bon côté des

news, c’est qu’elles sont déjà vérifiées.

Certaines cartes adoptent une approche où elles

regroupent des « rapports d’utilisateurs ». Quelque chose que nous

pensions difficile dans ce processus était que vous

devez en quelque sorte vérifier manuellement tous ces différents rapports, et les gens font de faux rapports. Mais toutes

ces sources d’actualités locales ont déjà fait tout ce travail. Nous pouvons

profiter de ça pour diffuser leur travail sur une plus grande scène.

AM :

Nous utilisons également les gros titres des journaux nationaux. Nous incluons

même des sources provenant des communiqués de presse de l’ICE. Nous essayons

vraiment de donner aux gens une vue d’ensemble de ce qui se passe, parce que

nous pensons que l’information et la transparence sont la chose la plus

importante.

AA :

À quoi a ressemblé le processus de construction de cet outil, du début à la fin

?

JV :

Nous avons toujours su que ce serait en quelque sorte un problème de données.

Vous savez, montrer des choses sur une carte, ce n’est pas très difficile. Il y

a de très bons outils pour vous aider à le faire, créés par des gens très

intelligents. Mais nous passions des heures sur nos ordinateurs portables, à

essayer de trouver de bonnes sources cohérentes qui rapportent systématiquement

l’activité de l’ICE d’une manière qui soit vérifiée, et c’est ce qui nous a

conduits à Media Cloud, aux organisations à but non lucratif, à ce genre de

choses. L’essentiel de l’application consiste à obtenir de bonnes informations.

AM : Et

ensuite, une fois que nous avons ces informations, il faut filtrer ce qui est

vraiment pertinent, ce qui est lié à l’ICE en termes d’immigration, pas

seulement lié à "ice" en termes de tempêtes hivernales et de gel. Se

débarrasser de tous ces faux positifs. Trouver aussi le lieu, s’assurer que

nous représentons fidèlement les données, est une autre difficulté.

AA :

Comment la carte a-t-elle été utilisée jusqu’à présent ? Pouvez-vous savoir

combien de personnes accèdent à votre carte ou interagissent avec elle ?

JV :

Nous avons environ 100 000 utilisateurs aujourd’hui, dans tout le pays. Nous

voyons une large répartition géographique. Washington, DC, est numéro un, suivi

de Cleveland et Houston.

AM : En

ce qui concerne la façon dont les gens utilisent le site, je pense que c’est

vraiment un outil d’information pour apprendre ce qui se passe dans leur

communauté. Notre site n’aide pas réellement les gens à suivre les agents de l’ICE

dans leur région. Il s’agit vraiment d’aider à informer les gens. Donc je pense

que la plupart de nos utilisateurs recherchent simplement des informations sur

ce qui se passe dans leur région.

AA :

Quel type d’accueil le projet a-t-il reçu depuis son lancement ?

AM :

Quand notre site est sorti pour la première fois, nous essayions de le

promouvoir sur nos pages Instagram et sur quelques fils Reddit. Quand vous

mettez quelque chose sur l’Internet général, vous allez évidemment recevoir des

avis mitigés. Nous avons certainement reçu un peu de résistance. Et l’ICE est

un sujet très brûlant.

Il y a eu un

peu de réaction négative au début, mais je dirais que c’était extrêmement

positif, surtout pour les gens de notre communauté, nos amis, nos familles et

les autres étudiants de notre région. Beaucoup de gens à Houston ont vraiment

vu l’outil comme un bénéfice plutôt qu’un danger, et récemment, nous avons reçu

des retours encore plus positifs. Le trafic du site a un peu stagné après son

lancement, puis récemment, il a vraiment augmenté. Nous avons eu beaucoup d’activité

récente de l’ICE, donc je pense que le sujet devient encore plus pressant. Les

gens continuent vraiment à chercher des ressources.

Pas plus tard

que la semaine dernière, Greta Thunberg a posté notre site sur son Instagram.

Nous avons donc commencé à avoir beaucoup plus de suivis. Ensuite, l’Université

Rice a publié un article sur notre projet. Toute cette couverture médiatique

accrue a attiré plus de regards sur le site, et je pense que les réponses à

tout cela dans notre communauté ont été vraiment positives. Et à travers le

pays, les gens apprennent ce qui se passe et espèrent simplement pouvoir se

débarrasser d’un peu de la peur et de l’inconnu. Les gens viennent nous voir et

nous félicitent pour les projets, et nous remercient pour le travail. Donc

notre communauté a vraiment apprécié l’outil.

AA :

Comment cette attention et cette visibilité accrues ont-elles façonné le projet

?

AM : Ça

a été incroyable d’avoir plus de regards sur le travail. C’était notre

intention avec le projet depuis le début. Nous l’avons créé pour qu’il puisse

aider les gens, pour qu’il puisse toucher autant de personnes que possible et

simplement faire passer le message. Nous avons été invités par cette

organisation avec laquelle nous nous étions associés, Media Cloud, à présenter

notre travail lors d’un symposium du MIT en octobre.

C’était

probablement l’une des plus grandes opportunités que nous ayons eues d’avoir

des regards et des retours sur notre site. Beaucoup d’entre eux nous ont donné

des retours sur notre projet que nous avons pu intégrer, et nous avons créé des

liens vraiment significatifs. Le présenter à eux a été la première fois que j’ai

eu l’impression de réaliser que « OK, cet outil est vraiment, vraiment

significatif ».

AA :

Ces dernières semaines, les conversations nationales sur l’ICE sont devenues

encore plus vives suite à la répression très médiatisée et aux protestations au

Minnesota, y compris les exécutions de Renee Good et Alex Pretti par des agents

fédéraux. Comment ce moment national a-t-il façonné la façon dont les gens

réagissent à votre projet ICE Map, et cela a-t-il influencé votre façon de

penser votre propre rôle ou responsabilité dans ce moment ?

JV : Ce

qui se passe à Minneapolis est très révélateur parce que c’est si flagrant.

Avec Alex Pretti et Renee Goode, tout le monde peut regarder les vidéos et

réaliser ce qui se passait par lui-même. Mais en même temps, s’ils suivent

certains sites d’information, ils verraient des opinions qui ne sont pas du

tout en phase avec ce que montre la vidéo.

Le but d’ICE

Map a toujours été de donner aux gens ces informations pour leur montrer

exactement ce que l’ICE faisait, parce que nous pensions que cela leur était

très préjudiciable, n’est-ce pas ? Ce qui nuit le plus à l’ICE, c’est que les

gens connaissent la vérité exacte sur ce qu’ils font. Je pense que Minneapolis

rend cela très évident. Le but a toujours été d’attirer l’attention sur le

site. Il s’agissait toujours de montrer aux gens : « Voici ce qu’ils font

à Houston. Voici ce qu’ils font à Los Angeles, Chicago et New York. Voici la

vérité : Ils portent des masques et ils courent partout et tabassent les gens ».

AA :

Comment envisagez-vous l’évolution du projet à l’avenir ?

AM :

Comme nous l’avons mentionné, le plus grand facteur sur notre site est vraiment

l’information, les sources. Donc tout ce que nous pouvons faire pour simplement

augmenter nos sources et obtenir autant d’informations que possible est

vraiment l’objectif. Juste continuer à rassembler ce qui existe et l’afficher

de la manière la plus précise possible et simplement nous assurer que nous

filtrons au mieux de nos capacités.

AA :

Pour l’avenir, qu’espérez-vous poursuivre tous les deux après l’obtention de

votre diplôme ? Le travail sur ce projet a-t-il façonné ces objectifs ?

JV : ICE

Map est presque comme une start-up.

Vous construisez votre produit, puis vous allez essayer d’amener les

gens à le regarder, peut-être à s’y intéresser un peu. J’ai hâte de faire cela à l’avenir.

AM : J’ai

toujours été très intéressée par l’intersection entre le droit, la technologie

et l’économie. J’étudie l’économie et l’informatique à Rice. J’espère prendre l’intersection

de ces domaines et peut-être poursuivre quelque chose dans le domaine du droit

après l’obtention de mon diplôme, peut-être aller à l’école de droit. J’espère

pouvoir rassembler tout cela. ICE Map est une représentation de ces compétences

en quelque sorte. Il capture les aspects juridiques et de politique publique

ainsi que la technologie et l’informatique. Cela a été un produit incroyable

pour moi d’explorer ces intérêts, en plus de faire quelque chose d’impactant

pour ma communauté, ce qui a toujours été une priorité.

AA :

Il y a eu des rapports selon lesquels Meta bloquait l’accès à l’ICE List, une

base de données des employés du ministère de la Sécurité intérieure. Comment

voyez-vous votre projet comme différent, et avez-vous eu des préoccupations

concernant la censure ou les restrictions de plateforme ?

JV :

Nous nous sommes inquiétés à ce sujet, mais nous sommes confiants que ce que

nous faisons est tout à fait légitime et bon. Nous n’avons pas l’intention de

dire à tout le monde : « ce type est un agent de l’ICE, ce type est un

agent de l’ICE ». Ce que nous

faisons, c’est mettre en lumière des informations publiquement disponibles, et

c’est impactant. Il ne s’agit pas d’aller se tenir physiquement devant des

agents de l’ICE et de les empêcher de faire ce qu’ils font, mais plutôt de

laisser l’opinion publique changer.

AM : Au

final, nous ne faisons que servir des informations qui existent déjà et les

rendre faciles à trouver pour les gens, car il n’est pas facile de savoir ce

qui se passe dans sa communauté, même si des sources existent. Nous ne créons

aucune nouvelle information. Nous ne suivons pas l’ICE. Peu importe où vous

vous situez sur l’immigration, il n’y a vraiment aucune ambiguïté légale

là-dedans. Je pense que tout le monde devrait être d’accord sur le fait que le

public devrait comprendre ce qui se passe avec le gouvernement, ce qui se passe

dans sa vie, et ce qui se passe dans sa communauté.