Avshalom Halutz, Haaretz, 2/5/2024

Traduit par Layân Benhamed, édité par Fausto

Giudice, Tlaxcala

« L'innocence brisée : les enfants en temps de guerre » refuse de fermer les yeux sur la mort et la destruction à Gaza, tandis que la semaine du documentaire DocAviv et le Festival des Écrivains de Jérusalem reviennent plus tard ce mois-ci.

On pourrait penser que le meurtre rapporté de plus de 14 000 enfants à Gaza ébranlerait la société israélienne jusqu'au fond de son âme. Pourtant, la plupart des Israéliens, même ceux qui s'opposent à la poursuite de la guerre et appellent à un cessez-le-feu, préfèrent soit fermer les yeux sur ce fait dévastateur, soit trouver des excuses à tout ce que fait l'armée.

Les enfants morts, orphelins et affamés de Gaza ne sont pas un sujet à l'ordre du jour en Israël. Les médias locaux et les réseaux sociaux font semblant que cela n'a jamais eu lieu. Dans les cafés, les gens préfèrent discuter d'autres sujets. Pourtant, cette réalité horrible restera avec nous en tant que société et pays pendant des générations à venir.

Une minorité d'Israéliens ont décidé qu'ils ne pouvaient pas permettre au gouvernement de continuer le massacre sans élever la voix. Les personnes derrière l'organisation israélienne de base Parents Against Child Detention [Parents contre la détention d’enfants], qui travaillent pour défendre les enfants palestiniens sous l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, ont contacté des artistes locaux et des illustrateurs et leur ont demandé d'unir leurs forces et d'utiliser leur talent pour dénoncer les horreurs perpétrées contre les enfants à Gaza.

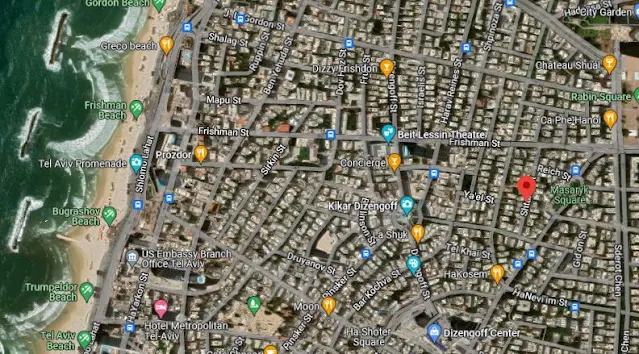

Mardi, sur la place Habima de Tel Aviv, sous le titre « Innocence brisée : Les enfants en temps de guerre », 70 activistes ont porté 70 affiches de peintures et d'illustrations traitant du sujet de la douleur des enfants pendant la guerre.

« Initialement, nous voulions que les affiches soient collées au sol sur la place. Mais la municipalité de Tel Aviv voulait approuver chaque affiche, et à un moment donné, nous avons réalisé que nous n’allions pas attendre des mois qu'ils acceptent l'événement, et avons décidé d'arrêter les négociations et de lancer la protestation », déclare Moria Shlomot, avocate israélienne et PDG de l'organisation. « Nous avons modifié le concept de l'exposition et fait en sorte que les gens se promènent avec elles, certains étant les artistes eux-mêmes ».

En même temps, l'organisation a créé un site ouèbe où toutes les œuvres sont présentées. Le projet comprend à la fois des créateurs établis et moins connus, notamment Addam Yekutieli (Know Hope), Zeev Engelmayer, Hannan Abu-Hussein, Hanoch Piven, Ruti Kantor, Ilana Zeffren, Roee Rosen, Dorit Godard, Noa Arad Yairi et d'autres encore. Les curateurs du projet sont l'ancien directeur du Musée d'Israël, Ido Bruno, l'éducatrice et designer Ruth Kantor et le designer de production Ido Dolev.

Ce n'est pas la première fois que le groupe utilise l'art pour sensibiliser. Dans leur projet de 2021, « Un cauchemar en huit étapes », des illustrateurs israéliens ont dépeint les différentes étapes de la détention des enfants palestiniens. Shlomot dit que « les jours normaux, si on peut les appeler normaux, nous travaillons à sensibiliser le public au degré et aux pratiques qu'Israël utilise contre les enfants palestiniens. Après le déclenchement de la guerre, nous avons décidé que nous devions élargir notre activité et traiter de chaque aspect de la violence contre les enfants. Nous avons commencé par une campagne publique promouvant l'idée qu'un enfant est un enfant ».

« Notre position morale est de considérer tous les enfants qui vivent dans cette région, et en fait dans le monde entier, comme des enfants égaux, et que nous, en tant qu'adultes, devons faire tout ce que nous pouvons pour les protéger et prévenir leur souffrance et leur préjudice. Tous les enfants méritent de grandir, de se développer et de vivre ».

Shlomot utilise le pronom féminin lorsqu'elle parle en hébreu, une langue dans laquelle on peut distinguer les verbes par genre. 3Nous constatons que pendant cette horrible guerre, tant d'enfants ont été blessés de différentes manières terribles. Les enfants enlevés par le Hamas, les enfants qui ont perdu la vie dans les communautés israéliennes près de Gaza, les enfants déplacés en Israël et les enfants à Gaza. Plus de 14 000 morts. Des centaines de milliers de blessés, orphelins, affamés, déplacés. Les enfants ont perdu leur famille et leur maison. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas évident dans le discours israélien qu'un enfant est un enfant. Ces enfants méritent la même vie et le même avenir».

Photo Tomer Appelbaum

Quel genre de réactions avez-vous reçues ?

« Nous avons été heureux de recevoir des réactions chaleureuses et émotionnelles. Les gens étaient très intéressés et posaient des questions. Nous n'avons pas rencontré de colère, de raillerie ou de rage.

Vous pouvez voir que parler des enfants de Gaza est un sentiment controversé et malvenu.

« C'est très surprenant. Cela devrait être du bon sens, une position universelle et acceptée, que les enfants d'ici et d'ailleurs, de tous les peuples, races et genres, méritent de vivre en sécurité. Cela en est venu au point où si vous voyez la souffrance de l'autre, c'est comme si vous ne vous souciez pas de la souffrance de votre propre peuple. Mais c'est évidemment le contraire : la souffrance de notre peuple est liée à celle des leurs. Faire souffrir davantage de gens ne rendra pas notre avenir ici meilleur ou plus sûr. Oui, tous nous aimons plus nos enfants. Mais en tant qu'adultes, nous avons la responsabilité de tous les enfants qui se trouvent sous notre responsabilité et notre contrôle.

« Ce qui est arrivé aux enfants de Gaza est une tache morale et humaine qui ne disparaîtra pas. Malheureusement, la société israélienne sait très bien comment nier ses actes - nous sommes passés maîtres dans cette tromperie dans laquelle nous sommes toujours les victimes. Je ne suis pas sûre que l’État assumera un jour ses responsabilités, reconnaîtra ce qu'il a fait et commencera à réparer les énormes dommages causés aux civils et surtout aux enfants, qui sont toujours innocents et ont toujours besoin d’être protégés. »

Des soldats SS, des arbitres trans et des colons à DocAviv

Il semble de plus en plus difficile de penser et de parler d'Israël autrement en termes de guerre, de douleur, de destruction, de peur, d'injustice et de conflit. Aujourd'hui, le pays est surtout perçu sous l'angle macro de la guerre et de l'occupation, ce qui ne permet pas d'apprécier l'ensemble des aspects de la vie dans ce pays.DocAviv - le festival international annuel du documentaire de Tel Aviv, qui ouvre ses portes plus tard ce mois-ci à la Cinémathèque de la ville - est un excellent rappel qu'Israël est en fait un pays, un foyer pour différentes personnes et leurs cultures, et pas un simple mouvement idéologique.

Le prestigieux festival, créé en 1998, est l'un des événements culturels les plus médiatisés du mois. En effet, la directrice artistique Karin Rywkind Segal semble ne pas pouvoir y échapper, même en accomplissant ses tâches quotidiennes. Récemment, se souvient-elle, un groupe de lycéens qui filmaient dans la bodega près de chez elle lui ont dit que leur rêve était d'être sélectionnés pour DocAviv, sans savoir qui elle était.

La directrice artistique de DocAviv, Karin Rywkind

Segal. « En général, travailler sur un festival pendant des temps qui sont

en effet tristes partout, difficiles et insupportables, est en soi une chose

difficile à faire ». Photo Noam

Preisman

Cette année, le festival se trouve à un carrefour intéressant : Israël est à nouveau la source de mauvaises nouvelles, et organiser un festival de films alors que des gens sont captifs et que d'autres perdent la vie semble presque déraisonnable. Mais Rywkind Segal peut offrir de nombreuses raisons pour lesquelles c'est le bon moment pour acheter un billet et regarder un excellent documentaire.

« En général, travailler sur un festival pendant des temps qui sont en effet tristes partout, difficiles et insupportables, est en soi une chose difficile à faire », admet-elle. « Les films que nous avons sélectionnés vous montrent différentes réalités, et la vie n'est jamais facile où que vous alliez. Nous sommes fiers du programme que nous avons créé, à la fois pour les films israéliens et étrangers, et nous espérons que les films promouvront le débat et la réflexion. Nous ne sommes rien sans la culture, c'est pourquoi nous travaillons pour amener ce festival aux amateurs de cinéma. Nous sommes également la plus grande plateforme pour les cinéastes israéliens qui se bagarrent actuellement à l'étranger ».

Le programme international n'a pas encore été annoncé, mais la sélection israélienne de cette année semble déjà excitante. Elle comprend les premières de films tels que “Sapir” de Liran Atzmor - un documentaire sur Sapir Berman, une Israélienne devenue la première femme transgenre à travailler comme arbitre de football professionnelle ; “Death in Umm Al-Hiran” de Doron Djerassi, sur l'affaire survenue lors du démantèlement d'un village bédouin du Néguev où un enseignant a été tué par la police et plus tard faussement accusé d'être un terroriste ; “Franceska” de Lena Chaplin, sur la danseuse Franceska Mann, qui a tué un officier SS à l'entrée des chambres à gaz à Auschwitz ; et “Get the Land Back” d'Irmy Shik Blum et Elad Orenstein, sur un Israélien qui entreprend une mission pour récupérer son seul héritage : des terres occupées saisies par des colons juifs en Cisjordanie.

Le festival comprendra également des ateliers, des discussions et des projections de films restaurés. Le programme international, comprenant des invités spéciaux et des films sélectionnés pour la compétition, sera révélé la semaine prochaine. Cette année, le festival ne proposera pas de programme en ligne de films pouvant être visionnés depuis chez soi. « Nous voulons amener le public au cinéma. Depuis la pandémie, nous proposons des projections en ligne. Mais maintenant que c'est derrière nous, nous voulons que les gens vivent les films sur grand écran. Les films que nous choisissons sont par nature très cinématographiques et sont mieux appréciés comme une expérience cinématographique ».

« J'ai été jurée dans d'autres festivals internationaux et je pense que l'une des choses les plus agréables à propos de notre festival est que nous sommes un festival pour le public. À ce titre, nous ne sommes pas axés sur les premières mondiales plutôt que sur les premières locales, ce qui nous permet d'offrir aux spectateurs un programme plus varié et riche basé sur les meilleurs films que nous pouvons trouver ». explique Rywkind Segal.

Qui vient à Jérusalem ?

Le Festival des Écrivains de Jérusalem revient à la fin du mois et devrait inclure une multitude d'invités et d'événements intéressants.

Parmi les principaux invités figurent la fascinante rabbin, éditrice et auteurice Delphine Horvilleur, une voix importante et presque cruciale en ces temps ; le romancier canadien vétéran John Irving ("Le Monde selon Garp", "Hôtel New Hampshire"), l'écrivaine française Anne Berest ("La Carte postale"), et l'auteur et historien britannique Simon Schama.

Ce n'est pas tout, mes amis

L'artiste de performance prolifique Adina Bar-On présentera son œuvre "À propos de l'amour 2004-2012" aux Studios d'Artistes de Tel Aviv les 9 et 11 mai. "J'ai renouvelé cette performance afin qu'elle soit présentée cette année entre le Jour du Souvenir de l'Holocauste et le Jour du Souvenir. Même si je vais me produire pendant plus de deux heures, j'invite le public à venir regarder pour la durée qui vous convient," déclare la septuagénaire. La performance est gratuite et fortement recommandée.

La disparition en 1968 du sous-marin israélien Dakar est l'inspiration derrière une nouvelle exposition de la photographe Yudith Schreiber, "Anatomie de l'incertitude", à la Maison des Artistes de Tel Aviv. L'artiste, qui examine le concept de précarité, a perdu son frère Amnon lorsque le sous-marin a coulé. Les restes de l'épave n'ont été découverts que plus de trois décennies plus tard au fond de la mer Méditerranée.

“Time of Thirst” de Dana Gazit 2021, à l'exposition “Sans, Souci” à Tel Aviv.

Stefania Wilczynska est commémorée dans un nouveau podcast pour enfants de Beit Avi Chai, dédié à l'éducatrice polonaise assassinée dans l'Holocauste. « La plupart d'entre nous connaissent Janusz Korczak, mais la femme qui était à ses côtés - depuis la création de l'orphelinat [juif] [à Varsovie] et la longue marche jusqu'à leur mort tragique - a été largement oubliée. Nous ferons un voyage en suivant les traces de Wilczynska, une femme courageuse et inspirante qui a changé la vie de milliers d'enfants », promettent les créateurs du podcast.

Maintenant plus que jamais, une galerie à Tel Aviv célèbre la couleur rose. “Sans, Souci”, organisé par Ido Cohen, comprend des œuvres d'artistes tels que Dana Gazit, Itamar Brand et même Raffi Lavie à la petite galerie Maya. Elle célèbre une couleur qui a inspiré le conservateur depuis son enfance en tant qu'amateur d'Eurovision, puis en tant qu'homme qui associe la couleur à la liberté, à l'expression et au kitsch. La petite exposition, qui tire son nom du palais Sanssouci du roi Frédéric II à Potsdam, déborde de rose autant qu'elle est remplie d'horreur, de secrets et des dangers de la domination masculine à l’ancienne.