Mon corps est à bout. Ma mère s’effondre

d’épuisement. Mon cousin défie la mort chaque jour pour obtenir un peu d’aide.

Les enfants de Gaza meurent sous nos yeux, et nous sommes impuissants à les

aider.

Ruwaida Amer ,+972 Magazine, 21/7/2025

Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala

Ruwaida Kamal Amer est une journaliste,

productrice et réalisatrice (sur)vivant à Gaza. Elle a précédemment travaillé

comme enseignante de sciences. Après le déclenchement de la guerre, elle est

restée avec sa famille à Gaza, d’où elle rend compte du génocide en cours et de

ses effets dévastateurs sur la population civile. Son travail a été publié par

plusieurs médias internationaux tels qu’Al Jazeera English, Euronews et ABC

News. Elle écrit régulièrement pour le magazine +972 sur la réalité quotidienne

de la vie dans Gaza assiégée et sur la crise humanitaire, et elle met souvent

en lumière des histoires qui sont souvent ignorées par les médias grand public.

Des

Palestiniens tentent de recevoir un repas chaud préparé par des bénévoles, à

Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 20 juin 2025. (Abed Rahim

Khatib/Flash90)

J’ai tellement faim.

Je n’ai jamais pensé ces mots

comme je les pense aujourd’hui. Ils véhiculent une sorte d’humiliation que je

ne peux pas vraiment décrire. À chaque instant, je me surprends à souhaiter : «

Si seulement ce n’était qu’un cauchemar. Si seulement je pouvais me réveiller

et que tout soit fini. »

Depuis mai dernier, après avoir

été contrainte

de fuir mon foyer et trouver refuge chez des proches

dans le camp de réfugiés de Khan Younès, j’ai entendu ces mêmes mots prononcés

par d’innombrables personnes autour de moi. Ici, la faim est vécue comme une

atteinte à notre dignité, une cruelle contradiction dans un monde qui se targue

de progrès et d’innovation.

Chaque matin, nous nous

réveillons avec une seule idée en tête : trouver quelque chose à manger. Je

pense immédiatement à notre mère malade, qui a subi une opération de la colonne

vertébrale il y a deux semaines et qui a maintenant besoin de se nourrir pour

se rétablir. Nous n’avons rien à lui offrir.

Et puis il y a ma petite nièce et

mon petit neveu, Rital, 6 ans, et Adam, 4 ans, qui réclament sans cesse du

pain. Et nous, les adultes, nous essayons de résister à notre propre faim afin

de garder les miettes pour les enfants et les personnes âgées.

Depuis qu’Israël a imposé un

blocus total sur Gaza début mars (qui n’a été que

légèrement assoupli fin mai), nous n’avons pas mangé de viande, d’œufs ou de

poisson. En fait, nous avons dû renoncer à près de 80 % de notre alimentation

habituelle. Nos corps sont à bout. Nous nous sentons constamment faibles,

désorientés et déséquilibrés. Nous sommes facilement irritables, mais la

plupart du temps, nous restons silencieux. Parler demande trop d’énergie.

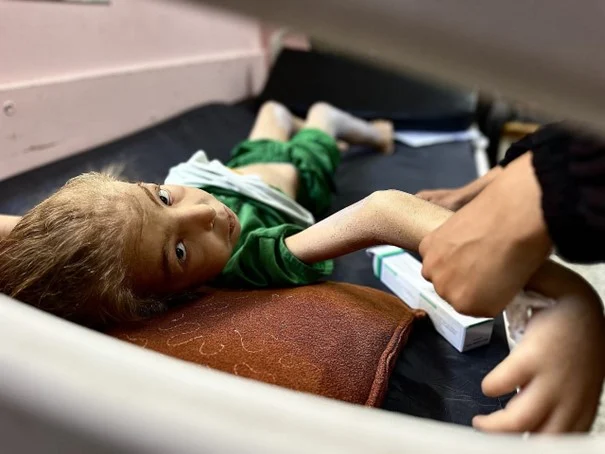

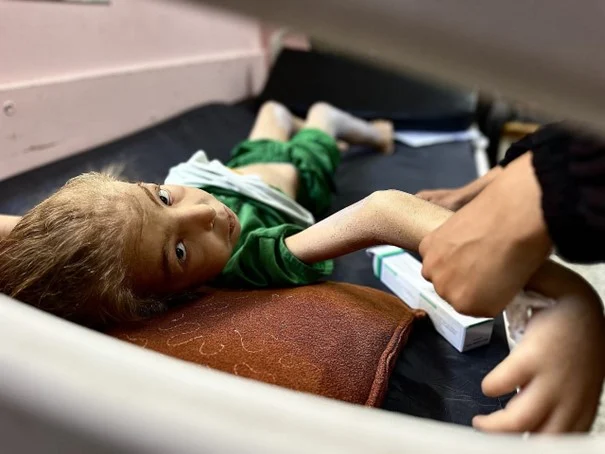

Huda Abu

Al-Naja, 12 ans, accompagnée de sa mère, reçoit un traitement contre la

malnutrition à l’hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de

Gaza, le 25 juin 2025. (Doaa Albaz/Activestills)

Nous essayons d’acheter tout ce

qui est disponible sur les marchés, mais les prix deviennent impossibles. Un

kilo de tomates coûte désormais 90 NIS (= 23€). Les concombres sont à 70 NIS le

kilo (= 18€). Un kilo de farine coûte 150 NIS (= 39€). Ces chiffres semblent

scandaleux et cruels.

Nous survivons avec un seul repas

par jour : généralement du pain, fait avec la farine que nous avons réussi à

trouver. Si nous avons de la chance, le déjeuner comprend parfois un peu de

riz, mais cela ne suffit pas à nous rassasier. Nous essayons de mettre un peu

de nourriture de côté pour ma mère, peut-être quelques légumes, mais ce n’est

jamais assez. La plupart du temps, elle est trop faible pour se tenir debout,

trop épuisée pour même prier.

Nous ne sortons presque plus de

chez nous, de peur que nos jambes ne nous lâchent. C’est déjà arrivé à ma sœur

: alors qu’elle cherchait dans les rues quelque chose, n’importe quoi, pour

nourrir ses enfants, elle s’est soudainement effondrée sur le sol. Son corps n’avait

même plus la force de rester debout.

Nous avons commencé à prendre

conscience de la gravité de la crise alimentaire lorsque le boulanger Abou

Hussein, connu de tous dans le camp, a commencé à réduire son activité. Il

cuisait auparavant pour des dizaines de familles chaque jour, dont la nôtre,

qui n’avons plus ni gaz ni électricité pour cuisiner. Du matin au soir, ses

fours à bois fonctionnaient sans interruption.

Mais récemment, il a été

contraint de réduire progressivement son temps de travail hebdomadaire. Ma sœur

rentrait à la maison et disait : « Abou Hussein est fermé. Il travaillera

peut-être demain. » Aujourd’hui, trouver de la pâte et de la farine est devenu

une véritable épreuve.

Trois générations en proie à la famine

Dans le camp, j’ai compris la

véritable cruauté de ce génocide : la promiscuité étouffante, la foule de

réfugiés chassés de leurs maisons et les innombrables récits de famine.

Une femme

palestinienne déplacée nourrit des enfants à Al-Mawasi, dans le sud de la bande

de Gaza, le 13 juillet 2025. (Doaa Albaz/Activestills)

Je vis actuellement chez ma

tante, qui nous a recueillis après notre déplacement et nous héberge depuis

deux mois. Comme presque tous les autres bâtiments du camp, sa maison a été

presque entièrement détruite par les attaques israéliennes. Les frères et sœurs

de ma tante ont travaillé sans relâche pour réparer ce qu’ils pouvaient et ont

réussi à rendre une pièce habitable.

La maison déborde de

petits-enfants, chacun luttant contre la faim. Mon cousin aîné, Mahmoud, est

père de quatre d’entre eux. Il a lui-même perdu près de 40 kilos au cours des

derniers mois. Les signes de malnutrition sont visibles partout sur son visage

pâle et son corps émacié.

Chaque jour avant l’aube, Mahmoud

se rend dans les centres de distribution d’aide humanitaire gérés par les USA, risquant

sa vie pour essayer de ramener de quoi manger à ses

enfants affamés. Depuis que je suis arrivé chez eux, il me raconte jour après

jour les mêmes histoires poignantes.

« Aujourd’hui, j’ai rampé à

quatre pattes parmi une foule de milliers de personnes », m’a-t-il récemment

confié en me montrant un sac rempli de restes de nourriture qu’il avait réussi

à récupérer. « J’ai dû ramasser tout ce qui était tombé par terre : des

lentilles, du riz, des pois chiches, des pâtes, même du sel. J’ai mal partout

où j’ai été piétiné, mais je dois le faire pour mes enfants. Je ne supporte pas

d’entendre leurs cris de faim. »

Un jour, Mahmoud est revenu les

mains vides. Il était livide et semblait sur le point de s’effondrer. Il m’a

raconté que l’armée israélienne avait ouvert le feu sans avertissement. « Le

sang d’un jeune homme à côté de moi a éclaboussé mes vêtements, m’a-t-il dit.

Pendant un instant, j’ai cru que c’était moi qui avais été touché. Je me suis

figé, persuadé que la balle était dans mon corps. »

Le jeune homme s’est effondré

juste devant lui, mais Mahmoud n’a pas pu s’arrêter pour lui venir en aide. « J’ai

couru plus de six kilomètres sans me retourner. Mes enfants ont faim et

attendent que je leur ramène à manger », a-t-il déclaré d’une voix brisée, «

mais ils ne seront pas contents si je rentre mort ».

Un

Palestinien blessé récupère de l’aide humanitaire distribuée par des organisations

internationales à Gaza, dans le nord de la bande de Gaza, le 26 juin 2025.

(Yousef Zaanoun/Activestills)

Mon autre cousin, Khader, a 28

ans. Il a une fille de 2 ans et sa femme est enceinte. Il est rongé par l’inquiétude

pour leur enfant à naître, qui doit venir au monde dans deux mois. Sa femme ne

mange pas correctement et chaque jour, il reste assis en silence, tourmenté par

les mêmes questions : Cette famine va-t-elle nuire à ma femme ? L’enfant qu’elle

mettra au monde sera-t-il en bonne santé ou malade ?

Sa fille de deux ans, Sham,

pleure toute la journée parce qu’elle a faim. Elle réclame du pain, n’importe

quoi d’autre que les aliments insipides et lourds à digérer qui composent son

régime quotidien, à savoir du riz, des lentilles et des haricots, qui lui ont

donné la diarrhée à plusieurs reprises.

Un jour, une amie de Khader lui a

donné une poignée de raisins pour elle. C’était un petit miracle. Khader s’est

agenouillé à côté de Sham et lui a offert les raisins, mais elle les a

simplement regardés, jouant avec eux dans ses petites mains et refusant de les

manger. Elle ne les reconnaissait pas : en deux ans de vie à Gaza, elle n’avait

jamais vu de raisins.

Ce n’est que lorsque son père en

a mis un dans sa bouche et lui a souri qu’elle l’a imité avec hésitation. Elle

a mâché. Puis elle a ri.

Les corps s’éteignent

Je me tiens souvent à la porte de

la maison, à regarder les enfants du camp. Ils passent la plupart de leur temps

assis par terre, le regard vide, fixant les passants. Quand je demande à l’un d’eux

de m’acheter une carte Internet pour que je puisse travailler ou appeler ma

nièce depuis la maison du voisin, ils me répondent d’une voix faible et

fatiguée. Ils me disent qu’ils ont faim. Qu’ils n’ont pas mangé de pain depuis

des jours.

Je n’ai que 30 ans, mais je ne

suis plus la femme énergique que j’étais autrefois. Avant, je travaillais de

longues heures. entre l’enseignement

et le journalisme, mais depuis que cette guerre a commencé, je n’ai

pas eu un instant de répit. Je jongle entre des tâches ménagères épuisantes —

prendre soin de ma mère et de ma famille — tout en essayant simultanément

de continuer

à documenter et à rédiger à propos de tout ce qui se passe

autour de moi.

Une femme

palestinienne déplacée prépare du pain sous sa tente, à Al-Mawasi, dans le sud

de la bande de Gaza, le 13 juillet 2025. (Doaa Albaz/Activestills)

Mais depuis environ un mois, je

ne suis plus capable de suivre l’actualité. Je n’arrive plus à me concentrer.

Mon corps est à bout. Je souffre d’anémie après avoir mangé exclusivement des

lentilles et d’autres légumineuses pendant des mois. Et depuis deux jours, je

ne peux plus avaler à cause d’une grave inflammation de la gorge, conséquence

de ma consommation excessive de dukkah

et de piments rouges pour tenter d’apaiser ma faim.

Mahmoud, un photographe de 28 ans

qui travaille avec moi sur des reportages vidéo, est également en difficulté. «

Je n’ai rien mangé depuis deux jours, à part de la soupe », m’a-t-il récemment

confié. « Je n’ai plus la force de travailler. » Personne n’en a la force.

Travailler pendant un génocide exige une force impossible à maintenir. La

famine a paralysé la productivité de tous les travailleurs de Gaza.

Hier, j’ai accompagné ma mère à l’hôpital

Nasser pour une séance de kinésithérapie après son opération. Sur le chemin,

nous avons vu des dizaines de personnes qui ne pouvaient pas marcher plus de

quelques mètres sans devoir s’arrêter pour se reposer. Ma mère était dans le

même état : ses jambes étaient trop faibles pour la porter. Elle s’est assise

sur une chaise en plastique au bord de la route, rassemblant le peu d’énergie

qu’elle pouvait pour continuer.

Alors que nous continuions à

marcher, nous avons entendu des cris. Des jeunes hommes et femmes couraient en

criant de joie : « Il y a des camions de farine dans la rue ! » Une foule

immense s’était formée. Les gens couraient désespérément vers les camions pour

tenter d’obtenir un sac de farine.

C’était le chaos. Personne n’escortait

les camions pour s’assurer que tout le monde puisse obtenir sa part en toute

sécurité. Au lieu de cela, nous avons vu la foule se précipiter vers des zones

dangereuses contrôlées par l’armée israélienne, juste pour obtenir de la

farine.

Certaines personnes sont revenues

avec des sacs. D’autres ont été

tuées. Nous avons vu des corps emportés sur les épaules d’hommes,

abattus à bout portant là où l’aide était censée leur sauver la vie.

Des

Palestiniens transportent un homme blessé par des tirs israéliens alors qu’il

tentait d’obtenir de l’aide alimentaire dans la rue Al-Rashid, au nord de la

ville de Gaza, le 16 juin 2025. (Yousef Zaanoun/ActiveStills)

18 morts de faim en 24 heures

Après la séance de thérapie, nous

avons quitté l’hôpital et sommes passées devant des femmes qui pleuraient sur

leurs enfants affamés, mourant sous nos yeux. Une femme, Amina Badir, hurlait

en serrant son enfant de 3 ans dans ses bras.

« Dites-moi comment sauver ma

fille Rahaf de la mort », s’écria-t-elle. « Depuis une semaine, elle ne mange

qu’une cuillère de lentilles par jour. Elle souffre de malnutrition. Il n’y a

pas de traitement, pas de lait à l’hôpital. Ils lui ont retiré son droit à la

vie. Je vois la mort dans ses yeux. »

Selon le ministère de la Santé à

Gaza, le nombre de morts dus à la faim et à la malnutrition depuis le 7

octobre a

augmenté à 86 personnes, dont 76 enfants. Hier, il a signalé que

18 personnes étaient mortes de faim au cours des dernières 24 heures seulement.

Le personnel médical a

tenu un piquet de protestation à l’hôpital Nasser pour demander l’intervention

internationale avant que davantage de personnes ne meurent de faim.

Je n’ai pas trouvé de taxi pour

nous ramener à la maison. Ma mère a attendu à la porte de l’hôpital pendant que

je cherchais un moyen de transport, mais le carburant est rare et les taxis

sont pratiquement inexistants. J’ai passé une heure entière à essayer.

Quand je suis revenue, j’étais

étourdie et faible. Je me suis effondrée. J’ai essayé de rester forte pour ma

mère, mais il n’y avait personne d’autre avec nous. Autour de moi, je voyais

des gens s’évanouir partout. Un homme m’a dit : « S’il y avait eu de la

nourriture convenable, ta mère ne serait pas tombée aussi malade. »

Nous essayons tous de nous

réconforter mutuellement dans cette famine sans fin. Sur Facebook, les gens

expriment leur colère, publiant post après post sur la politique d’affamement

menée par Israël qui a mis Gaza à genoux. Nous ne pouvons plus faire les choses

les plus élémentaires que les gens font chaque jour partout dans le monde. La

faim nous a tout pris.