Gideon Levy, Haaretz, 19/8/2022

Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala

Cela aurait pu être à Rafah, Alep ou Mariupol, mais c'est arrivé cette semaine à Tel Aviv. La maison dans laquelle j'ai grandi, qui était tout mon univers pendant les 20 premières années de ma vie et contenait tous mes souvenirs d'enfance, est devenue un tas de décombres. Mon cœur battait la chamade avant même que j'entre dans la rue. Je savais ce qui m'attendait, mais rien ne m'avait préparé à cette vision. Crash, et boum aussi. Un trou, une blessure, un espace. Plus de bâtiment.

Une pelleteuse Caterpillar 330F se dressait sur le monticule de gravats, son godet en l'air comme dans une image de victoire particulièrement arrogante. Des ouvriers palestiniens aspergeaient d'eau la base du tas de détritus, qui, au début de la semaine, était encore une résidence. Le responsable du site a déclaré que 20 camions de gravats avaient déjà été enlevés, mais que le monticule continuait à se dresser. J'avais envie de lui dire que même 2 000 camions ne pourraient pas emporter tout ce qui avait été ici.

C'était le dernier adieu. Il ne reste aucun signe de vie dans le tas de décombres, juste une porte autrefois verte, trouée comme un tamis. Était-ce celle de Miriam Felner, notre voisine d'à côté ? C'était une survivante hantée et sans enfants de l'Holocauste, originaire de Hongrie. Elle passait des heures à sa porte, vérifiant encore et encore qu'elle était bien fermée. Elle l'ouvrait, la fermait, la poussait, descendait et remontait. Je n'ai jamais eu le courage de lui demander : « Qu'est-ce qui cloche, Mme Felner ? » Sa porte était pleine de trous à cause de ses vérifications constantes de la serrure, mais il est peu probable que ce soit celle qui se trouve maintenant dans le tas de débris.

La minuscule cabane du laitier au fond du jardin, où il garait son tricycle de livraison la nuit, avait également été rayée de la surface de la terre. Tout comme le robinet de l'arrière-cour que nous avions utilisé pour laver notre première voiture, achetée avec l'argent des réparations allemandes. Et avec lui, la clé secrète du robinet, que le propriétaire de l'immeuble, M. Sarna, cachait dans son petit débarras.

Au milieu de toute cette ferraille, je n'ai pas pu repérer le premier climatiseur acheté par mes parents, qu'ils n'utilisaient que quand il y avait de la compagnie. Jusqu'à récemment, ce climatiseur était encore accroché au mur du salon, peut-être en guise de souvenir. Le cerisier du Japon, dont nous jetions les fruits aux passants, avait également été abattu. Seule sa souche dépassait encore.

Mme Zaroni, qui avait survécu à la catastrophe de Ma'agan en 1954 [un avion s’était crashé sur une cérémonie dans un kibboutz, faisant 17 morts, NdT] et était amputée d'une jambe, ne s'assied plus sur son balcon. Meir non plus n'est plus assis dans son épicerie, qui se trouvait à côté des Zaroni, faisant des calculs en yiddish à l'aide du crayon qui était toujours derrière son oreille.

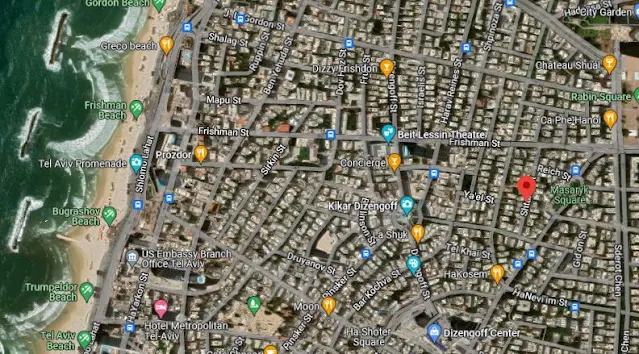

Mme Larich n'appelle plus Yakob (oui, avec un “b”, et non avec un “v” hebreu) pour qu'il revienne de son atelier de métallurgie au 5, rue Shtand, deux portes plus bas, pour le déjeuner. Lady, la chienne des Segal, n'aboie plus comme une folle ; la femme du cantor du numéro 7 ne lui sert plus à dîner sur leur balcon, un étage en dessous des Gluzer, avec la fille desquels j'aimais manger de la Shalva, du riz soufflé sucré.

La lumière jaunâtre des réverbères n'éclaire plus le chauffeur de taxi qui, chaque soir d'hiver, enveloppait le moteur de sa voiture dans une couverture de laine pour qu'il ne prenne pas froid. Plus personne ne m'enverra au Kali sur la place pour rapporter à mes parents “100 grammes, finement moulu, pour une lira* 10”, ou pour mes grands-parents un peu plus riches, “100 grammes, moyennement moulu, pour une lira 40”.

Les cris de “pepene dulce” [en ladino] ne retentissent plus de la charrette de pastèques ; les cris de “sabras froids” ne montent plus de la charrette de sabras [figues de Barbarie] ; le collecteur de bouteilles bossu ne crie plus “bakim, bakim” [équivalent en turc de yalla yalla], son sac sur le dos. Et le rémouleur de couteaux haredi dans sa longue robe, qui pousse ses outils sur une charrette, n'appelle plus en yiddish : “Hallo, scheran schleifen” [Yenamoi aiguiser les ciseaux].

Ma mère ne se rationne plus à une demi-cigarette avant son coup de fil quotidien avec l'une de ses amies ; mon père ne s'enroule plus un filet à cheveux autour de la tête après sa douche et avant de regarder la télévision sur le balcon. Le balayeur érythréen, qui n'était même pas né quand tout cela est arrivé ici, nettoie maintenant la poussière des décombres de la rue. « Encore deux jours et tout sera terminé », dit le chef de chantier. « Nous commencerons par creuser quatre étages sous terre ». Les nouveaux appartements construits ici coûteront 70 000 shekels (21 215 €) le mètre carré.

NdT

* La lira (livre) palestinienne (junayh en arabe) était le nom ottoman de la devise émise par la Banque Anglo-Palestinienne à partir de 1927, devenue la lira eretz-yisra'elit en 1952 et remplacée par le shekel en 1980.