NdT

“La plus grande menace pour

l’Allemagne ne vient pas de Poutine, mais des conséquences sociales,

humanitaires et démocratiques du changement climatique.”

Klaus von Dohnanyi, Hamburger Abendblatt, 23/6/2023

Klaus von Dohnanyi, 97 ans, est

un dinosaure de la „bonne Allemagne”, celle qui n’a pas oublié l’histoire et

qui a tout simplement une conscience. Il a de qui tenir : son père Hans

fut un résistant, exécuté par les nazis en avril 1945 à Sachsenhausen, sa mère

Christel échappa de peu à la pendaison, son oncle Dietrich, pasteur militant de

l’Église confessante, fut lui aussi pendu, en avril 1945, au camp de

concentration de Flossenburg. Klaus, militant du SPD depuis 1957, fut ministre

de Willy Brandt et Premier maire de Hambourg de 1981 à 1988. Très critique à l’égard

de la politique belliciste des dirigeants du SPD et des Verts, il a déclaré en

juillet 2024 qu’il soutenait l’Alliance Sahra Wagenknecht pour ses positions

sur la guerre d’Ukraine tout en restant membre du SPD. Ci-dessous un entretien

avec von Dohnanyi, Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala

Gabor Steingart, The

Pioneer, 7/6/2025

À 97 ans, Klaus von Dohnanyi

est le témoin d’un siècle mouvementé. En tant qu’ancien membre du Bundestag,

comment voit-il les événements mondiaux actuels ? Il s’entretient avec Gabor

Steingart sur le pouvoir de la diplomatie, la sécurité de l’Europe dans l’ombre

de la Russie et Donald Trump.

The Pioneer : Donald

Trump affirme que l’UE a été fondée pour obtenir des avantages commerciaux

vis-à-vis des USA. Les USAméricains, que nous avons connus comme des

transatlantistes, sont-ils encore nos amis ?

Klaus von Dohnanyi : ça dépend des USAméricains auxquels

vous faites référence. Dans l’ensemble, ils ne l’ont jamais été. Ils ont

toujours eu leurs propres intérêts. L’USAmérique est toujours intervenue en

Europe et nous a en réalité plus nui qu’aidé.

Mais au départ,

l’Amérique nous a tout de même aidés – non seulement avec le plan Marshall,

mais aussi plus tard avec l’OTAN, qui nous a énormément aidés à devenir le pays

que nous sommes aujourd’hui. Ce ton hostile n’est apparu qu’avec Donald Trump.

Ou diriez-vous plutôt que ce ton s’inscrit dans la continuité des intérêts ?

Il s’inscrit dans la

continuité des intérêts, qui ont bien sûr évolué en fonction des circonstances.

Pendant la guerre froide et après la chute du mur, c’était différent.

Devrions-nous donc nous

imposer la sérénité et ne pas nous énerver autant ? Ou devrions-nous

reconnaître nos intérêts, peut-être aussi européens, et répondre à la

grossièreté par la grossièreté ?

Je trouve cette façon de

penser trop euro-américaine. La Russie fait bien sûr partie de l’Europe et du

reste du monde, d’une manière particulière. La Russie est voisine de l’Europe

et n’est manifestement pas sans danger. Et plus un voisin est dangereux, plus

il faut s’intéresser à lui et lui parler. J’ai lu récemment cette belle phrase

: « Si tu veux la paix, parle à tes ennemis, pas à tes amis. »

C’est à mon avis un

avertissement important. Nous nous sommes complètement laissé exclure de tout

contact avec la Russie et continuons aujourd’hui encore à agir comme si les USAméricains

étaient nos tuteurs – ils doivent tirer les marrons du feu pour nous, alors

qu’ils ont en partie jeté eux-mêmes ces marrons dans le feu.

Ça veut dire que nous

devons nous prendre en main et prendre notre destin en main, d’autant plus que

l’homme à la Maison Blanche ne veut plus être notre tuteur.

C’est exact. Et pour ça, nous

devons avoir le courage de faire deux choses : premièrement, parler nous-mêmes

avec la Russie et Poutine. Et deuxièmement, expliquer aux USAméricains que

c’est aussi notre devoir. Si nous suivons vraiment le principe « Si tu veux la

paix, parle avec tes ennemis », je pense que nous avons plus de chances

d’instaurer la paix en Europe que si nous attendons Trump.

Vladimir Poutine à Moscou le

26 mai 2025 © Imago

La Russie est-elle

notre ennemie historique ?

Non, et la Russie ne doit pas

être notre ennemie historique. Nous avons également connu de bonnes périodes et

de bonnes formes de coopération, et le fait que nous n’y parvenions pas

actuellement est d’ailleurs peut-être aussi un problème qui sert les intérêts

des USA. Il existe un livre célèbre du politologue et conseiller à la sécurité

du présidentus américain Jimmy Carter, Zbigniew Brzeziński, qui postule qu’une

amitié entre la Russie et l’Allemagne serait dangereuse pour les USA. C’est

pourquoi je pense que certains problèmes trouvent leur origine non seulement en

Russie, mais sont également alimentés par les USA.

Vous voulez dire que USA

ont intérêt à ce que nous ne nous engagions pas trop avec notre grand voisin

géographique – qui nous surpasse à bien des égards, non seulement en termes de

ressources naturelles, mais aussi en termes de superficie – du point de vue usaméricain

?

Tout à fait. Même en temps de

paix, avant la guerre en Ukraine, les USAméricains sont intervenus dans le

projet Nord Stream 1 et 2, car ils trouvaient que ça rapprochait trop

l’Allemagne et la Russie. Cette relation historique, qui remonte à l’époque où

le tsar a été l’un des libérateurs de l’Allemagne pendant la guerre

napoléonienne, est une épine dans le pied des USAméricains. Brzeziński le

décrit très intensément dans son ouvrage important intitulé Le grand

échiquier.

Vous avez toutefois

également constaté que vous vous étiez trompé dans votre évaluation des

intérêts stratégiques de Poutine, d’où la réédition de votre livre. Comment le

voyez-vous aujourd’hui ?

Lorsque j’ai écrit cela, je

partais du principe que le président Joe Biden était un homme raisonnable et

qu’il ne se laisserait pas entraîner à aller à l’encontre des intérêts des USA

et de l’Europe en soulevant à nouveau la question de l’adhésion de l’Ukraine à

l’OTAN. Trump avait tout à fait raison lorsqu’il a déclaré récemment que nous

étions d’accord, en USAmérique et en Occident, de ne pas accepter l’Ukraine

dans l’OTAN. Pourquoi Biden doit-il revenir là-dessus en 2021, 2022 ? Lui et

son secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ont, à mon avis, une grande

part de responsabilité dans cette affaire. C’était inutile et provocateur – et

on peut comprendre que Poutine ne veuille pas de l’Ukraine dans l’OTAN et donc

en Crimée.

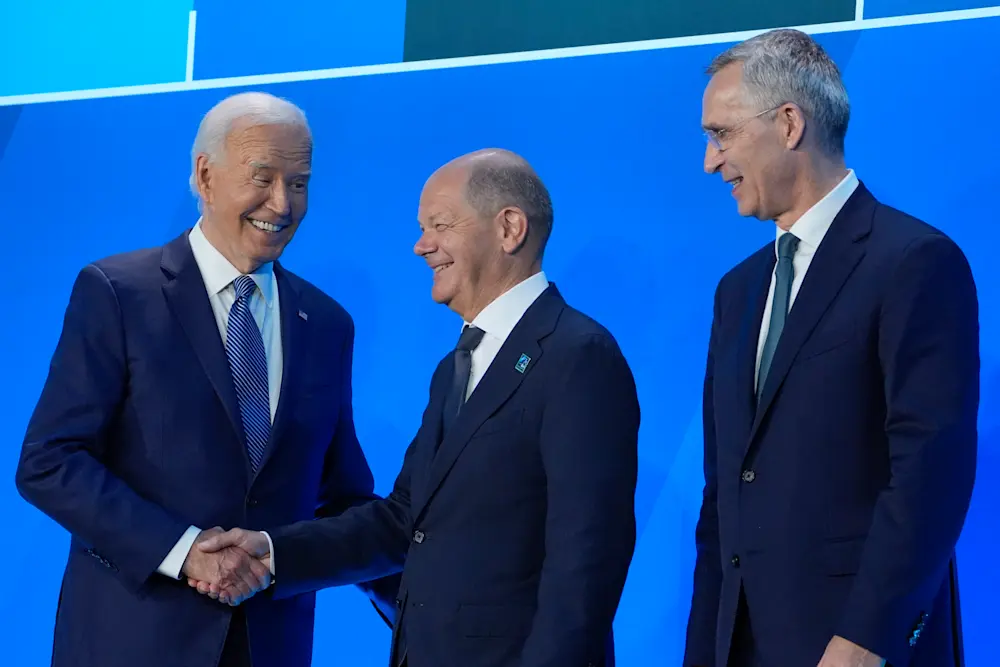

Joe Biden, Olaf Scholz et

Jens Stoltenberg (à droite) lors du sommet de l’OTAN le 10 juillet 2024 © dpa

Poutine a-t-il vraiment

servi ses intérêts, même en gardant à l’esprit les exemples historiques, ou les

a-t-il plutôt exagérés ? Même après trois ans de guerre, il n’a pas réussi.

Eh bien, que signifie «

exagérés » ? Imaginez un peu : l’Ukraine conserve la Crimée. La Crimée décide

de l’accès de la Russie à des eaux chaudes. Croyez-vous vraiment que Poutine

serait resté les bras croisés jusqu’à ce que l’OTAN s’installe à Sébastopol ?

Tout est lié.

Mais qu’est-ce que ça

signifie pour la suite des événements ? Quel peut être notre intérêt,

qu’avons-nous à lui offrir et qu’a-t-il à nous offrir ?

C’est très, très difficile à

dire. Poutine veut une Ukraine faible qui ne se mette plus en travers de son

chemin. Et l’Ukraine elle-même veut être forte et, si possible, récupérer tous

les territoires conquis par la Russie. C’est une situation sans issue.

À l’époque, le SPD et

le chancelier Helmut Schmidt, dont vous faisiez partie du cabinet, avaient

organisé la situation grâce à toute une série d’accords et de négociations –

par exemple la conférence d’Helsinki – sur la réorganisation de l’Europe et une

coexistence fondée sur des règles entre le bloc communiste et le bloc

capitaliste. Cela pourrait-il servir de modèle pour les négociations actuelles

?

Permettez-moi de revenir un

peu en arrière : Lorsque Bismarck est parti en 1890, son successeur, le

secrétaire d’État Holstein, a rompu le traité dit « de réassurance » deux ans

plus tard, quelques années seulement après la démission de Bismarck. Plus tard,

Willy Brandt – et j’en ai moi-même été témoin – a compris, avec Egon Bahr, au

prix d’un travail minutieux, que la paix et la sécurité sont le fruit d’un

travail quotidien. Ces efforts du gouvernement Brandt ont tout simplement été

réduits à néant. Les gens disent que c’était une erreur, que c’était trop

conciliant et que la politique de paix passe par le recours aux armes. C’est

absurde. Bien sûr, la dissuasion peut garantir la sécurité, mais cela ne suffit

pas. Il faut avoir la volonté d’instaurer la paix.

Congrès électoral du SPD

en 1980 à Essen : Egon Bahr et Willy Brandt.

© Imago

C’est pourquoi,

rétrospectivement, votre gouvernement de l’époque n’était pas pacifiste, mais a

même investi une part plus importante du produit intérieur brut dans l’armement

que le gouvernement actuel.

C’est vrai, Brandt n’était

pas pacifiste. Brandt et Bahr étaient conscients de la nécessité de la force.

Mais ils savaient aussi que cela ne suffisait pas. Si vous voulez la paix, vous

devez respecter les intérêts de l’autre partie, même si vous ne les suivez pas

toujours. Helmut Schmidt l’a très bien écrit dans son livre à l’époque : « S’il

y a une réunification, nous devons d’abord veiller à ce qu’elle ne porte pas

trop atteinte à la sécurité de l’Union soviétique. » Et malheureusement, nous

ne l’avons pas fait. Dès la chute du mur, nous avons veillé à ce que les pays

du côté soviétique soient admis dans l’OTAN. Ce fut une erreur fondamentale.

Beaucoup en Europe

disent qu’il faut maintenant plus que jamais se réarmer pour montrer à Poutine

où sont les limites. Ou diriez-vous qu’il faut abandonner l’Ukraine ?

Non, mais il faut discuter

sérieusement avec l’Ukraine pour qu’elle rétablisse une situation qu’elle ne

peut pas créer elle-même. Et les USAméricains disent actuellement que la patate

est trop chaude pour eux. Il faut dire à Volodymyr Zelensky qu’il y a des

choses sur lesquelles il ne peut pas insister. À mon avis, l’Ukraine n’a aucun

droit sur la Crimée et le Donbass. Le Donbass est tellement russe dans sa

structure que l’Ukraine doit comprendre que cette partie ne lui appartiendra

pas à l’avenir. Et il va sans dire que la Crimée n’appartient pas à l’Ukraine.

Elle appartient à la Russie depuis 1783.

Explosion en Crimée en

août 2022. © Imago

Et l’Ukraine devrait se

contenter de ce reste d’État amputé ? Pour garantir quoi ? Sa vie et sa survie

à l’Ouest, dans l’UE et dans l’OTAN ?

Pas dans l’OTAN, mais dans

l’UE. En ce qui concerne l’OTAN, je pense que la décision est prise depuis

longtemps. Même les USAméricains ne le veulent plus, et ne l’ont d’ailleurs

jamais voulu. Je ne comprends pas pourquoi Biden est revenu sur sa position. Je

pense qu’il faut remonter plus loin que la période où il luttait pour la

présidence pour comprendre l’état d’esprit de Biden.

L’Ukraine doit donc

être pacifiée le plus rapidement possible – et après ?

L’Ukraine entrera dans l’UE,

comme ça a été promis. Ce sera une situation très difficile pour l’UE, car il

n’est pas facile d’avoir un membre qui est structurellement hostile à notre

grand voisin. Mais c’est probablement la solution. L’Ukraine doit renoncer aux

territoires qu’elle ne peut récupérer.

Si nous supposons un

accord de paix sur cette base, que se passera-t-il ensuite ? Le commerce

germano-russe reprendra-t-il là où il s’était arrêté avant les sanctions ?

Nous ne devons en aucun cas

nous préparer à une hostilité permanente avec la Russie. La guerre en Ukraine,

déclenchée par Poutine et la Russie, a considérablement compliqué la situation.

Mais nous devons essayer de nous entendre à nouveau avec ce grand voisin. Il

n’est pas nécessaire de viser immédiatement une amitié. Nous devons être prêts

à parler nous-mêmes avec Poutine et ne pas laisser cette tâche à Trump. Nous ne

sommes pas sous la tutelle de Washington.

Mais dans quel but ? La

Russie a trouvé de nouveaux partenaires entre-temps.

Les relations commerciales ne

seront plus ce qu’elles étaient avant la guerre en Ukraine, ni ce qu’elles

étaient peut-être dans la grande tradition entre la Russie et l’Europe

occidentale. Mais nous devons les relancer.

Le ministre-président

de Saxe, Michael Kretschmer, se dit favorable à des discussions avec la Russie

sur Nord Stream – les gazoducs pourraient être réactivés.

Les deux gazoducs ont en fait

été abandonnés à cause des sanctions usaméricaines. Ces sanctions ont été mises

en place par Biden et ses prédécesseurs, y compris Barack Obama. Elles

pourraient être levées un jour avec Trump. Les USAméricains pourraient

eux-mêmes avoir intérêt à rapprocher la Russie de l’Occident.

Friedrich Merz a trouvé

votre point de vue sur l’USAmérique scandaleux. Pensez-vous être aujourd’hui

plus proche de lui, ce qui pourrait être dû non seulement à sa candidature à la

chancellerie, mais aussi à l’évolution de la situation avec l’USAmérique ?

Le président Trump reçoit

le chancelier Merz à la Maison Blanche ©

dpa

J’apprécie beaucoup Merz,

c’est notre chancelier fédéral et je le soutiendrais partout si possible. Mais

il s’est mis en travers de mon chemin et je pense qu’il ne le ferait plus

aujourd’hui. Je pense qu’il doit reconnaître aujourd’hui que mon évaluation de

l’égocentrisme des intérêts usaméricains s’est confirmée depuis lors et que je

ne faisais pas fausse route.

Vous aviez déjà une

attitude très, très critique envers les USA à l’époque. Depuis que Trump sévit,

y compris envers ses amis allemands, on a l’impression que vous avez peut-être

même minimisé les choses.

Un ancien Premier ministre

anglais, Lord Palmerston, disait déjà au XVIIIe siècle : « En

politique internationale, il n’y a pas d’amis, il n’y a que des intérêts. »

C’est toujours vrai aujourd’hui. Si nos intérêts s’opposent, les USAméricains

choisiront toujours les leurs – et je pense que l’Allemagne devrait en faire

autant.

Votre livre s’intitule “Nationale Interessen” (Intérêts nationaux). Je ne fais pas partie de ceux qui

veulent abandonner précipitamment l’État-nation. Néanmoins, sous la pression de

l’USAmérique et de Moscou, quelque chose de nouveau est en train de se former.

L’UE ne semble-t-elle pas heureusement se révéler être plus qu’une simple

solution d’urgence après la guerre ?

Oui, c’est tout à fait vrai.

Nous faisons également des progrès en matière de politique commerciale. En

matière de politique étrangère, je ne pense pas que ce sera le cas, ne

serait-ce que parce que les intérêts au sein de l’UE sont très divergents. Chacun

est responsable de sa propre politique étrangère et il serait de notre devoir

de diriger l’Europe en matière de politique étrangère.

Vous ne voyez donc pas

de politique étrangère européenne, mais plutôt un rôle de leader pour

l’Allemagne ? En matière de politique de défense, nous sommes déjà plus proches

de la réalité paneuropéenne.

Je ne partage pas votre avis

selon lequel nous sommes plus avancés en matière de politique de défense

européenne. Essayez donc de trouver un point commun entre l’Espagne, la France

et la Pologne. Je ne pense pas non plus que la bombe atomique française, ou

même britannique, offre une quelconque protection à l’Europe.

L’Europe ne doit-elle

pas alors se débrouiller seule et penser par elle-même, y compris en ce qui

concerne l’OTAN ?

C’est une question très

difficile. À l’heure actuelle, une stratégie de dissuasion sur le continent

européen est inconcevable sans les USAméricains – et ils ne le souhaitent pas

non plus. Car les USA savent que s’ils perdent leur domination en Europe, ils

perdent aussi leur domination mondiale. La tête de pont est d’une importance

cruciale pour la politique mondiale usaméricaine.

On ne peut pas être

tout à fait sûr que Trump reconnaisse l’importance de cette tête de pont

eurasienne pour la puissance mondiale usaméricaine.

Trump ne sera pas éternel.

C’est pourquoi je pense que l’intérêt usaméricain pour l’Europe ne disparaîtra

pas complètement.

Dans le même temps, on

se demande où se situe votre parti, le SPD, dans ce débat stratégique sur

l’Europe et les relations avec la Russie et les USA.

Vous me demandez où se situe

le SPD en matière de politique étrangère et de sécurité ? Je vous réponds :

nulle part.

Willy Brandt lors du congrès fédéral du SPD en 1972 © Imago

Comment est-ce possible

?

On a enterré l’héritage de

Willy Brandt. On ne comprend toujours pas aujourd’hui l’importance qu’a eu

cette tentative de maintenir et de développer un pont pendant la guerre froide.

Mais à qui revient-il

de répondre à cette question aujourd’hui ? Le SPD occupe tout de même le poste

de ministre de la Défense. Helmut Schmidt l’a également occupé pendant un

certain temps – c’est une position qui permet, voire qui oblige à participer à ces

débats.

Avez-vous déjà entendu le

collègue Boris Pistorius [ministre SPD de la Défense, NdT] dire que la

diplomatie est également un facteur de sécurité ? On ne l’entend parler que

lorsqu’il s’agit de canons, de chars, de dépenses pour l’armement ou la

Bundeswehr. Et c’est une erreur. La politique de sécurité dépend fortement de

la diplomatie – et de la volonté de connaître son adversaire, de dialoguer avec

lui et de le rallier à sa cause. Je trouve que c’est une véritable lacune de ce

ministre de la Défense par ailleurs très estimé.

Lorsque le nouveau

ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a récemment évoqué un budget

de défense de 5 % du produit intérieur brut, soit le double, le ministre de la

Défense du SPD s’est contenté de répondre qu’il était compétent en la matière.

Cela ne m’a pas semblé être une réponse adéquate à cette demande. Que

répondriez-vous ?

Je ne peux pas juger du

montant nécessaire pour disposer d’une Bundeswehr dissuasive dans le cadre de

la défense européenne. Mais je lierais toujours cela à la nécessité d’un

dialogue diplomatique avec la Russie. Je n’ai jamais entendu Pistorius dire un mot

à ce sujet. Et je trouve cela effrayant, car c’était toujours un thème central

pour le ministre de la Défense Helmut Schmidt.

Le ministre des Finances

Lars Klingbeil © dpa

Le président du SPD,

Lars Klingbeil, aurait très bien pu briguer le poste de ministre des Affaires

étrangères, qui avait servi de tremplin à Willy Brandt pour accéder à la

chancellerie. Était-ce une erreur de se présenter au poste de ministre des

Finances pour des raisons de politique intérieure ?

Si Klingbeil l’avait fait,

cela n’aurait eu de sens qu’avec une autre politique étrangère. La politique

étrangère doit reposer sur deux piliers : la sécurité, c’est-à-dire l’armement

et le développement d’une capacité de défense, qui n’est toujours pas pleinement

effective, et la tentative d’une politique de sécurité fondée sur la

diplomatie, la conciliation des intérêts, etc. Tout l’héritage de Willy Brandt

a été trahi, et ce dès l’époque d’Olaf Scholz.

Scholz sait ce que vous

savez sur la politique étrangère, et il n’a fait aucune tentative sérieuse pour

s’opposer aux souhaits de Washington en faveur d’un changement de régime à

Moscou.

Je pense que c’est là que

réside le grand échec du SPD. Le parti a toujours puisé sa grande force dans

deux racines : la politique sociale et la politique de paix. On a trahi cette

partie du SPD qui prônait la paix. On aurait peut-être dû s’armer davantage, en

particulier à l’époque d’Angela Merkel. C’est possible, je n’y connais pas

grand-chose. Mais on ne doit jamais renoncer à la nécessité de combiner

l’armement avec le dialogue avec l’autre partie. On s’est laissé entraîner dans

cette politique antirusse qui, à mon avis, n’était pas utile à la paix en

Europe.

Conseilleriez-vous au

nouveau chancelier de se rappeler la politique de détente de Brandt et Helmut

Kohl et de ne pas se laisser mettre dans le pétrin ?

Je l’encouragerais

principalement à poursuivre le développement des relations diplomatiques avec

la Russie. D’après ce que je sais, l’ambassadeur allemand à Moscou, Alexander

Graf Lambsdorff, est un ennemi déclaré de la Russie. Je ne sais pas si je le nommerais

à ce poste, j’ai des doutes.

Avez-vous une meilleure

nomination en tête ?

Non, mais il y a des gens

intelligents qui pourraient éventuellement être recrutés. Les USA ont eu de

grands ambassadeurs comme William Burns, qui est devenu plus tard le chef de la

CIA sous Biden. Nous devons renouer avec cette tradition.

Aujourd’hui, de

nombreux politiciens disent que c’est une image naïve et peut-être aussi

romantique de Poutine. La situation a changé, l’homme n’est plus accessible par

le dialogue.

Une chose est absolument

certaine : si l’on n’engage pas les meilleurs diplomates pour traiter avec la

Russie, on ne réussira pas.

The Pioneer : Il ne

s’agit donc pas de simplifier l’adversaire, mais de laisser agir la diplomatie à

long terme, avec une issue incertaine ?

Willy Brandt et Klaus von Dohnanyi, 1982. © Imago

Oui, tout est incertain dans

la vie. Nous le savons bien. J’ai accompagné Willy Brandt pendant une grande

partie de son travail, et lui aussi a connu des moments de désespoir où il

pensait ne pas parvenir à ses fins dans les négociations avec l’Union soviétique.

Et à la fin de sa carrière politique, il y avait aussi Mikhaïl Gorbatchev, si

vous voulez. Du côté russe, une confiance s’est installée dans l’idée qu’il

était vraiment possible de dialoguer et de traiter avec cette Allemagne. Le

nouveau gouvernement fédéral doit comprendre que sa mission n’est pas de

défendre le statu quo actuel, mais de le changer.

Vous avez vécu la

Seconde Guerre mondiale, vous aviez dix ans au début du conflit. Sommes-nous à

l’aube d’une nouvelle phase d’entente ou au début d’une situation guerrière

dans toute l’Europe ?

Il n’est pas nécessaire qu’il

y ait une grande guerre. Il existe des possibilités de concilier les intérêts

et de parvenir à nouveau à une entente, y compris avec la Russie et la Chine.

Mais si l’on veut absolument avoir raison, si l’on se moque des intérêts de

l’autre partie et que l’on considère que cette autre partie a de toute façon

tort et est mauvaise, alors on ne pourra peut-être pas éviter la guerre.

Monsieur von Dohnanyi, merci beaucoup pour

cet entretien.