Franco

"Bifo" Berardi, il disertore, 9/5/2024

Traduit

par

Fausto Giudice, Tlaxcala

Je suis bien conscient que le titre de ma conférence est plutôt sinistre.

Le temps, la mort, l’abstraction.

Mais un regard ironique sur la direction du temps, sur la recherche d’un accord avec le néant en devenir, me semble de plus en plus urgent. Il s’agit peut-être d’une urgence personnelle, ou peut-être d’une urgence philosophique pour quiconque se rend compte de la toxicité de l’atmosphère physique et psychique dans laquelle nous sommes immergés.

Istubalz

Le temps et le devenir

Le thème sur lequel le Congrès de philosophie galicienne nous invite à réfléchir est celui du temps, mais je ne prétends pas en parler de manière exhaustive.

Je ne ferai référence qu’à deux perspectives philosophiques qui à l’âge moderne ont réfléchi au temps.

La première est la perspective kantienne, qui inaugure un courant mentaliste ou innéiste de la philosophie moderne, faisant du temps une catégorie transcendantale, une condition préalable à l’activité mentale. Chez Kant, le mot “transcendantal” indique la primauté de la forme-temps (et de la forme-espace) sur l’expérience. Le temps kantien est donc pur de toute expérience, car ce n’est que dans le temps que l’on peut percevoir, expérimenter, connaître.

Cependant, il existe une autre vision du temps qui m’intéresse plus directement.

C’est celle qui prend forme dans la pensée de Bergson : l’idée du temps comme durée, comme expérience, comme flux de perception qui produit, en l’expérimentant, sa dimension temporelle.

Deux visions opposées, si l’on veut, mais aussi complémentaires : selon la première, le temps est la condition dans laquelle l’expérience est donnée, pour la seconde, il n’y a de temps que comme temps de l’expérience.

L’étymologie du mot latin ex-periri est équivoque. Il dérive de ex-perior : j’essaie, je passe à travers. Aller jusqu’à/à travers : per-ire.

Il y a la mort, dans l’horizon de l’expérience du temps, et le temps subjectif est marqué par cette conscience de la disparition.

Le temps est l’auto-perception d’un devenir, du devenir d’un corps dans l’horizon de son devenir néant.

Deleuze et Guattari ont proposé le concept de devenir comme une métamorphose des êtres vivants : ils ont poarlé de devenir enfant, de devenir femme, de devenir animal, de devenir autre...

Ils n’ont pas parlé de devenir rien, ce qui me semble être une perspective non seulement intéressante, mais peut-être même indispensable.

Le devenir-rien reste impensé dans la culture moderne, alors qu’il est le processus qui permet le mieux de comprendre le pouvoir de la conscience : pouvoir de faire naître le monde pour un sujet conscient, et pouvoir d’anéantir le monde pour un sujet conscient.

Pourtant, ce devenir est ignoré par la pensée et la pratique dans la sphère de la civilisation occidentale. Pourquoi ?

Essais sur l’histoire de la mort en Occident, de Philippe Ariès, est un livre sur les raisons pour lesquelles dans la sphère culturelle de l’Occident - en particulier dans la sphère culturelle blanche protestante, ce devenir ne peut être pensé : une société qui ne récompense que ceux qui gagnent identifie la mort à une défaite inadmissible.

Suppression de la mort : la civilisation blanche occidentale ne peut conceptualiser cet événement car il est incompatible avec la projection d’un avenir d’expansion illimitée, qui est l’âme de la colonisation blanche du monde.

Éternité abstraite du capital

Il y a une raison profonde à cet éloignement : le capitalisme est la tentative la plus réussie de réaliser l’éternité. L’accumulation du capital est éternelle. La valeur, en tant qu’abstraction du temps de vie, est éternelle, même si c’est une éternité qui nous coûte la mortification de la vie réelle.

Par la mortification du temps vécu, nous réalisons l’éternité du capitalisme.

La phrase de Mark Fisher « il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme » semble être un paradoxe. Ce n’est pas le cas.

Il est plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme parce que la fin du monde est possible, elle est même en train de se produire. La fin du capitalisme n’est pas possible parce que le capitalisme est éternel, car il se constitue dans l’espace de l’abstraction, et l’abstraction est éternelle : elle n’existe pas.

Mais cette non-existence de l’abstraction suppose le sacrifice de l’existence réelle d’innombrables êtres humains.

Le capitalisme établit une dimension perceptuelle dans laquelle l’avenir est une expansion illimitée. L’avenir n’a pas de fin, l’expansion est donc illimitée.

Dans les conditions épidémiques de la modernité, on ne peut penser à l’avenir sans penser à la croissance, condition du développement capitaliste.

Le futurisme n’était pas seulement un mouvement littéraire, mais un caractère profond de la culture capitaliste à toutes les époques de son développement.

Au début du XXe siècle, le futurisme s’est imposé comme le mode le plus décisif de perception du temps, au point que l’on ne peut imaginer un rapport social ou de production sans expansion.

L’avenir doit être expansif, sinon il y a un désordre, un danger, un malheur dépressif que nous ne pouvons pas tolérer.

Cela me rappelle ce qu’écrit Milan Kundera : « nous pensons que le passé est fermé, immuable, et que l’avenir peut être choisi, changé. Mais la vérité est tout autre. Le passé n’existe que dans la mémoire, et la mémoire, comme une veste de taffetas, change parce qu’avec le passage du temps, nous changeons de perspective et voyons des aspects que nous n’avions pas vus auparavant, tandis que nous oublions quelque chose. L’avenir, quant à lui, nous apparaît comme un inconnu que nous ne pouvons ni prévoir ni changer par notre volonté ». Pardonnez-moi si la citation de Kundera n’est pas exacte, mais c’est plus ou moins ce qu’il a dit.

L’avenir du capitalisme est un inconnaissable auquel nous ne pouvons échapper car le capitalisme fonctionne comme un complexe d’automatismes par lequel l’abstraction (la valorisation) s’impose sur le concret (le travail vivant).

L’histoire du capitalisme est une histoire de croissance car la technologie permet une accélération constante du temps de travail.

Intensification

C’est dans l’intensification de la productivité du travail dans l’unité de temps que réside la solution à l’énigme que nous appelons croissance, développement ou progrès.

Dans cette histoire de l’accélération, qui est l’histoire du travail et de son abstraction progressive, quelque chose de nouveau s’est produit au cours des dernières décennies : la numérisation du travail a rendu possible une intensification fantastique de la production de la plus-value.

De cette intensification, ce qui m’intéresse le plus n’est pas la dimension économique de l’accélération de la production, mais les effets psychiques et cognitifs.

Je fais référence à la cellularisation du temps de vie, à l’effet d’ubiquité de la production, à la disparition ou à la raréfaction du corps de l’autre dans le processus de communication.

Grâce à la technologie numérique, chaque individu peut

recevoir et envoyer une masse croissante d’informations ; l’information n’est

pas seulement un signe immatériel mais aussi la transmission de stimuli

matériels qui atteignent la matière nerveuse dont est composé le cerveau,

stimulant de plus en plus rapidement l’organisme sensible.

Les pathologies telles que les troubles

de l’attention qui caractérisent le comportement cognitif des générations

numériques ne peuvent être comprises sans une réflexion sur l’effet physique ou

plutôt cognitif produit par la stimulation informative.

Nous ne pouvons pas savoir s’il y a un point de rupture dans cette accélération, mais ce que nous savons, c’est que les pathologies psychiques se répandent dans la jeune génération. Je crois savoir qu’il y a deux effets essentiels de la surstimulation. Le premier est un effet que l’on peut qualifier de panique, un effet d’accélération de la réaction psychique qui se manifeste par le sentiment de ne pas être à l’heure, d’être toujours en retard, d’être submergé par une cascade d’événements que l’on ne peut pas comprendre l’un après l’autre.

Un organisme qui subit cette stimulation panique pendant une longue période peut à un moment donné s’effondrer et basculer dans un mode dépressif : c’est la chute de la tension désirante qui suit l’effet de panique.

Les deux effets sont à considérer - au niveau collectif - comme des pathologies complémentaires qui s’alimentent l’une l’autre.

Précarité

La précarité du travail est le contexte dans lequel ce double effet pathogène se manifeste et se nourrit.

Nous savons très bien ce que signifie la précarité sur le plan du travail et du droit : une rupture dans la relation normative entre l’employeur et l’employé, une rupture qui oblige le travailleur à vivre toujours dans une condition de concurrence et de compétition avec d’autres travailleurs. Dans une condition d’attente permanente

Marx explique que les prolétaires deviennent des ouvriers lorsqu’ils entrent dans l’usine.

Il y a concurrence entre les prolétaires lorsqu’ils se présentent devant l’usine, car ils sont en compétition pour y entrer. Lorsqu’ils entrent dans l’usine, l’amitié, la solidarité de classe, devient possible entre eux. C’est la transformation des prolétaires en ouvriers. Mais la précarité générale du travail change la perspective, car chaque jour les prolétaires sont obligés de se faire concurrence sans possibilité de se transformer en travailleurs capables de solidarité.

Le concept de précarité ne se limite pas à la dimension du travail, mais doit être analysé comme un concept psychopathologique. Lorsque nous parlons de précarité, nous entendons une condition dans laquelle la relation affective et sociale avec l’autre est toujours en danger, elle est toujours soumise à redéfinition. La transformation numérique signifie que le travailleur ne rencontre jamais le corps de l’autre travailleur alors qu’il collabore avec lui à la production de valeur (abstraite).

Épuisement

Le défi du capitalisme vise l’éternité par l’abstraction du travail et par l’accumulation virtuellement infinie de la valeur. Mais à un certain moment de l’histoire du capitalisme, il se produit un phénomène que je qualifierais d’épuisement. L’éternité (abstraite) de la production de valeur ne fait pas disparaître le corps, et le corps (concret) vit dans le temps : il vieillit, s’épuise, devient néant. Le capitalisme est virtuellement éternel, mais les corps des travailleurs, de la société vivante, ne sont pas éternels. Ce sont des corps qui s’épuisent, qui vieillissent, qui meurent.

Cette contradiction est scandaleuse, c’est quelque chose qui ne peut pas être pensé, à tel point que le penser, le dire à haute voix, suscite une certaine gêne. Ce scandale de la mort, le développement capitaliste ne veut pas le reconnaître.

Il existe toute une machinerie économique, idéologique, publicitaire qui vise à nier l’épuisement, mais l’épuisement existe, même si nous n’avons pas besoin d’en parler.

Le vieillissement de la population blanche de l’hémisphère nord a plusieurs visages : c’est d’abord un effet de l’allongement de la durée de vie, qui est un succès extraordinaire de la médecine et de la science en général, mais c’est aussi un échec du philosophe, parce que le philosophe n’a pas su penser le vieillissement dans ses implications sociales, politiques et éthiques.

D’autre part, le vieillissement du monde est lié à un autre phénomène, non moins intéressant, appelé dénatalité.

La courbe démographique du XXIème

siècle

https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/18/opinion/human-population-global-growth.html

Dénatalité

Le sujet est énorme, peut-être le plus grand sujet de l’époque dans laquelle nous vivons et de l’époque à venir. Les politiciens en général, les politicien·nes italien·nes par exemple parlent de l’hiver démographique, ils parlent du danger de la dénatalité. Les femmes ne font pas d’enfants, c’est un danger pour l’ordre social, que pouvons-nous faire ?

La version officielle est qu’il s’agit essentiellement d’un problème économique : il n’y a pas de jardins d’enfants, les mères ont besoin d’argent, les pères ont besoin de congés, etc.

Mais je crois que la dénatalité est un phénomène beaucoup plus complexe que ce que l’économie peut appréhender.

Premièrement, c’est un effet de la liberté des femmes ; deuxièmement, c’est un effet de la séparation de la sexualité et de la procréation, rendue possible par les techniques contraceptives et abortives. Troisièmement, et surtout, il me semble que la dénatalité est aujourd’hui l’effet d’une prise de conscience généralisée, dans une grande partie du monde, du caractère terminal de notre époque. Consciemment ou inconsciemment, les femmes ont décidé qu’il n’était pas bon d’engendrer les victimes de l’inévitable enfer climatique, les victimes de la guerre nucléaire de plus en plus probable.

En Corée du Sud, le taux de reproduction est tombé à 0,7, ce qui signifie que les Coréens sont voués à disparaître d’ici quelques générations. Mais le même phénomène se produit dans tout l’hémisphère nord et tend à se généraliser au cours du siècle. Un effondrement démographique d’une ampleur exceptionnelle qui, selon certains démographes (voir par exemple Dean Spears), fera chuter la population au niveau où elle se trouvait à la fin du XIXe siècle.

Fascisme sans jeunesse*

Le vieillissement de la population du Nord mondial produit d’énormes effets psychologiques et socioculturels, qui se manifestent par ce qui semble être un retour du fascisme, même s’il ne s’agit pas vraiment d’un retour du fascisme. Il est clair que les partis qui descendent du fascisme historique gagnent les élections grâce à leur propagande raciste. Mais s’agit-il vraiment d’un retour du fascisme historique ?

Le fascisme était centré sur la jeunesse, comme le rappelle l’hymne des fascistes italiens. Le fascisme est essentiellement futuriste, un phénomène de conquête, d’agression colonialiste, de courage masculin. Il ne me semble pas que le fascisme d’aujourd’hui soit jeune, ni courageux, ni conquérant. Les Européens, comme les Nord-Américains, comme les Russes, craignent ce qu’ils considèrent comme une invasion des pauvres, des affamés, de ceux qui souffrent le plus de la guerre et des effets du changement climatique.

En résumé, je dirais que le mouvement réactionnaire mondial, dont les signes se multiplient depuis une décennie, est un fascisme de vieux. C’est un fascisme qui craint l’invasion du Sud, un fascisme à l’envers. Un fascisme de la peur et non du courage conquérant.

On ne peut expliquer la genèse psychique de ce mouvement réactionnaire que si l’on comprend que l’identification de l’avenir à l’expansion est si profondément enracinée que l’on ne peut penser ni à l’épuisement, ni au vieillissement, ni à la mort.

C’est l’impuissance que la civilisation blanche ne peut affronter et traiter.

L’impuissance de l’organisme dans le temps : c’est le cœur de la psychose de masse qui revient encore et toujours dans l’histoire de l’Occident.

Solitude masculine

Celui qui parle le mieux du fascisme contemporain est sans doute Michel Houellebecq, qui est un raciste, si l’on veut, un machiste un peu caricatural, mais qui n’en est pas moins celui qui raconte le mieux, de l’intérieur, la solitude masculine contemporaine.

L’extension du domaine de la lutte est un livre qui explique la genèse de l’agressivité masculine blanche sénescente comme moteur principal du mouvement réactionnaire mondial. Anéantir parle au contraire du désespoir que produit le vieillissement de la civilisation blanche.

L’agressivité est inscrite dans le psychisme de la civilisation blanche, mais le problème est qu’aujourd’hui les énergies s’étiolent et que l’agressivité nous réussit mal : nous sommes incapables de reconnaître notre impuissance, tant politique que sexuelle, et nous prétendons réaffirmer la suprématie blanche par la technologie, l’économie, les armes. La suprématie blanche arrive maintenant à son moment de déclin, et à ce stade, la démence sénile semble prendre le dessus. La guerre ukrainienne, une guerre entre Blancs, risque d’évoluer de façon encore plus dramatique vers une guerre nucléaire. Une bagarre entre vieillards déments dotés d’armes d’une puissance effrayante risque de mal se terminer pour tout le monde.

Le chaos

Le vieillissement et la démence sénile sont les racines profondes de la psychose qui se manifeste sous la forme d’un fascisme de retour.

Mais une autre racine du fascisme contemporain est le chaos ou, plutôt, la perception du chaos. Nous parlons de chaos parce que le chaos a beaucoup à voir avec le temps. En fait, pour comprendre ce que signifie le chaos, il faut commencer par le temps vécu, le temps mental.

Le chaos n’existe pas en soi. Il n’y a rien dans le monde qui puisse être défini comme chaos. En fait, il n’est qu’une mesure de la relation entre la vitesse des processus dans lesquels nous sommes impliqués, la vitesse de l’infosphère et le rythme du traitement mental, émotionnel et intellectuel.

Nous parlons d’une relation entre le rythme du traitement mental et le rythme de la stimulation info-neurale que l’esprit reçoit.

Pendant des millénaires, l’esprit humain a agi dans un environnement où l’information voyageait à la vitesse du rapport immédiat, ou à la vitesse du texte écrit. Une vitesse relativement lente qui s’est accélérée au cours de la modernité, jusqu’au moment d’une fantastique explosion, résultant plus ou moins de l’introduction de l’électronique, et de la numérisation de la sémiose universelle. À partir de ce moment, l’infosphère a commencé à se multiplier de façon fantastique. Et si je dis qu’elle se multiplie, c’est qu’elle s’accélère par rapport à l’esprit récepteur.

L’esprit est alors exposé à une masse d’informations qui ne sont pas de simples signes intangibles, mais des stimuli nerveux que l’esprit ne peut pas traiter et qui produisent des effets de surcharge, de panique, de chaos.

Les stimuli provenant de l’infosphère agissent comme un appel constant à l’attention, comme une mobilisation perpétuelle des énergies attentionnelles, et cette mobilisation ne laisse aucune place à l’auto-perception, à l’affectivité ou à la critique.

Que faire dans cette situation ?

Dans des conditions de chaos, la réaction psychique du sujet peut devenir agressive : le chaos pousse l’organisme au besoin de violence, au besoin de guerre.

Imprévisible

La fin du temps est impensable, mais la fin du temps humain ne l’est pas. Le temps humain est quelque chose de concret. L’abstraction nous survivra probablement, ce qui nous fait une belle jambe.

Mais le temps humain contemple maintenant la probabilité de sa fin.

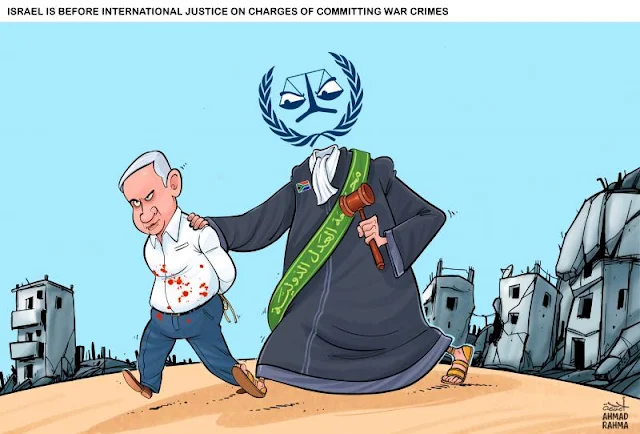

Le monde n’est pas une abstraction, c’est le corps massacré des Palestiniens, le corps massacré de la vie sociale dans les endroits dévastés par l’effondrement climatique. Ce corps concret ne peut survivre dans l’accélération chaotique croissante.

Mais pour conclure, je dois dire que le tableau que j’ai esquissé, le scénario du probable et de l’inévitable que j’ai esquissé, doit être relativisé.

Parce que l’inévitable ne se produit généralement pas, l’imprévisible prenant le dessus.

Je ne souhaite pas parler d’espoir, un mot que je ne prononce pas.

Ce qui m’intéresse, c’est de penser, de parler, d’agir en fonction de l’imprévisible. Et de l’imprévisible, on ne peut rien dire.

Ce que nous ne pouvons pas dire, nous devons le taire.

Nous pouvons décrire l’inévitable, mais nous ne pouvons pas savoir quel événement, quelle création, quel algorithme, quelle forme de vie prend forme comme une possibilité qui échappe à notre connaissance.

Si nous nous contentons de décrire les conditions objectives et subjectives du présent, nous nous rendons compte qu’il n’y a aucun moyen d’échapper à une tendance à l’anéantissement de l’humain. Si je parle de ce que je sais, je ne vois pas d’issue.

Mais ce que je sais n’est pas tout : je ne connais pas l’imprévisible. Je ne parle pas de quelque chose de mystique, mais d’une production mentale, imaginative, esthétique, technique, qui n’appartient pas au domaine du connu et de l’existant.

Comme d’habitude, c’est l’ignorance (peut-être) qui nous sauve. C’est le fait de ne pas savoir qui sauve du savoir.

NdT

*Orig. Giovinezza, titre de l’hymne du parti fasciste.