Pat Bagley, Salt Lake Tribune, 25-8-2025

Tom Homan, el «zar de las fronteras» de Trump, declaró el 12 de febrero que la Operación Metro Surge, iniciada a principios de diciembre en Minnesota, había concluido.

Han sido necesarias tres muertes —Renee Nicole Good, Víctor Manuel Díaz y Alex Pretti—, varios cientos de heridos y entre 3000 y más de 4000 detenciones de extranjeros, en su mayoría calificados como «extranjeros ilegales criminales». Hasta la fecha no se ha publicado ningún balance consolidado de las expulsiones efectivas. Los datos disponibles siguen siendo fragmentarios y son objeto de controversia en cuanto a la naturaleza de las detenciones y el perfil de las personas arrestadas. La operación, llevada a cabo principalmente por el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y el CBP (Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza), ha sido calificada por Washington como «la mayor operación de control migratorio jamás realizada» en el interior de los USA.

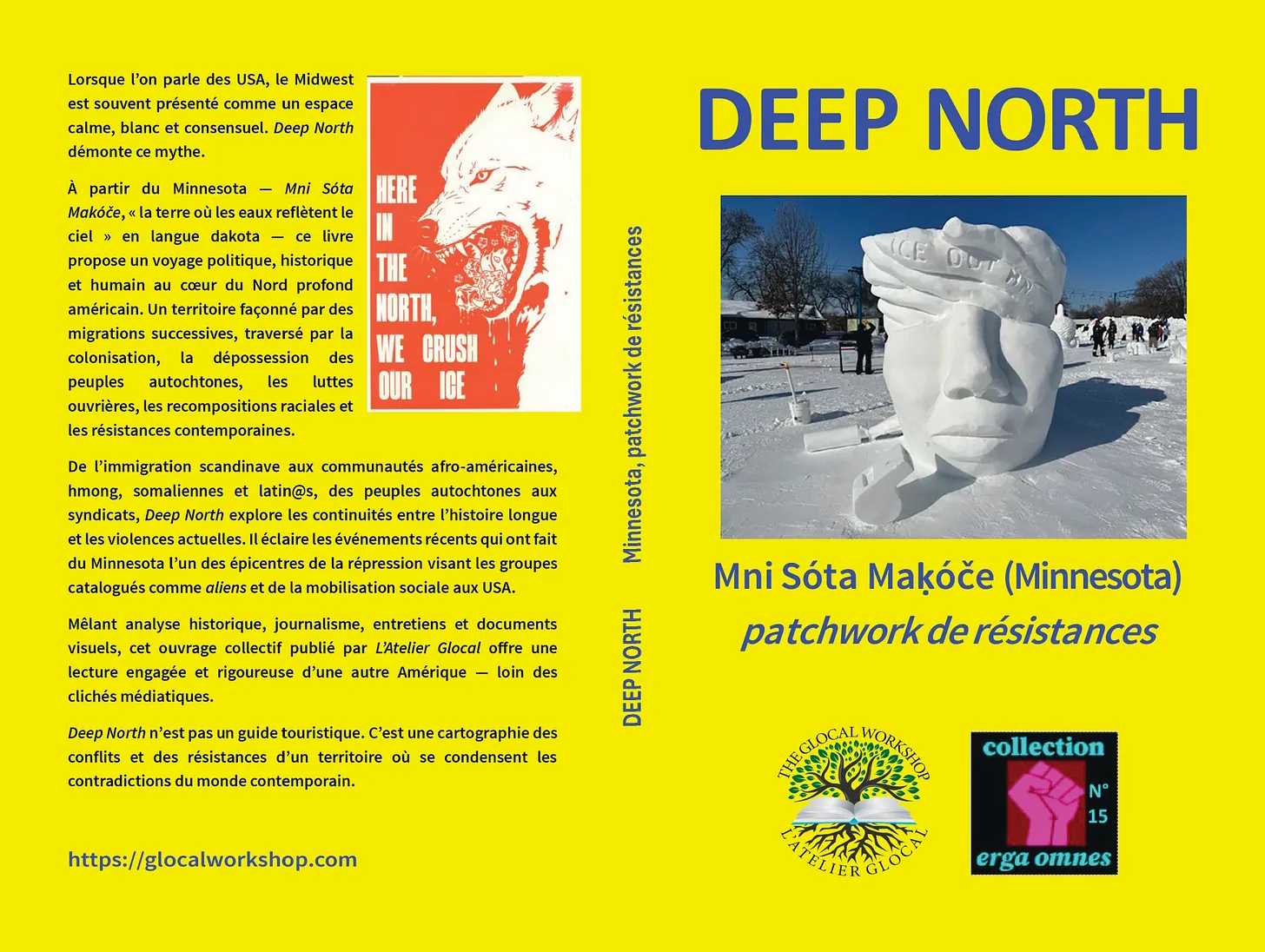

Se puede constatar que la sociedad y las autoridades de Minnesota han obtenido una victoria sobre la maquinaria federal trumpista. Su resistencia, que llegó hasta una huelga general, ha escrito una nueva página en la historia de la otra América, la de abajo, la de las «grassroots», las bases autoorganizadas ad hoc según relaciones de vecindad, afinidad, intercomunitarias, interclasistas, intergeneracionales e interconfesionales. Las ediciones The Glocal Workshop/L’Atelier Glocal publicarán la próxima semana un libro en francés [la versión española se está preparando] titulado Deep North: Mni Sóta Makóche (Minnesota), patchwork de resistencias, que reconstruye la genealogía de las sucesivas migraciones y luchas que han dado forma a Minnesota durante un siglo y medio. Mientras tanto, les ofrecemos la traducción de tres artículos.

El primero se centra en los artífices cruciales de la resistencia, l@s periodistas ciudadan@s armad@s con sus celulares; el segundo plantea la cuestión fundamental tras el Metro Surge: Washington debe rendir cuentas, el ICE y su jefa Kristi Noem deben irse. El tercer artículo presenta una iniciativa de dos estudiantes que consiste en proporcionar un mapa interactivo de las operaciones policiales contra l@s inmigrantes a escala nacional y en tiempo real. -Fausto Giudice, Tlaxcala

L@s periodistas ciudadan@s son l@s héroe·ínas

anónim@s de Minneapolis

Sin sus videos de los tiroteos de ICE, no sabríamos lo que realmente está sucediendo.

Mark Hertsgaard, The Nation,

29-1-2026

Mark Hertsgaard es el corresponsal de medio ambiente de The Nation y el director ejecutivo de Covering Climate Now [Cubriendo el Clima Ahora]. una colaboración periodística global cofundada por Columbia Journalism Review y The Nation que fortalece la cobertura de la historia climática. Su nuevo libro es Big Red’s Mercy: The Shooting of Deborah Cotton and A Story of Race in America.

Minnesotanas graban a un agente de las fuerzas del orden federales durante una patrulla en Minneapolis, el 11 de enero de 2026. Foto: Victor J. Blue / Bloomberg vía Getty Images.

El domingo 25 de enero por la tarde, el presentador de CNN, Jake

Tapper, entrevistaba a la diputada Alexandria Ocasio-Cortez horas después de

que agentes de la patrulla fronteriza mataran a Alex Pretti. De repente, CNN

interrumpió la transmisión para cubrir en vivo la conferencia de prensa de la

secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Noem declaró que Pretti había

“atacado a nuestros oficiales” mientras “blandía” una pistola y planeaba “matar

a las fuerzas del orden"” Cuando un periodista intentó hacer una pregunta

sobre su afirmación, ella lo interrumpió para decir: “Eso no es una afirmación.

Son los hechos”. Cuando otro periodista señaló que la Casa Blanca acababa de

calificar a Pretti de “terrorista doméstico”, Noem asintió enérgicamente.

Para entonces, videos de transeúntes del tiroteo

estaban apareciendo en línea y en medios de comunicación. Cuando Tapper reanudó

su entrevista con Ocasio-Cortez, la diputada dijo que Noem y la administración

Trump “le estaban pidiendo al pueblo usamericano que no crea en sus propios

ojos... que entreguen su creencia en cualquier cosa que ellos digan. No le

estoy pidiendo al pueblo usamericano que me crea a mí, o a ella, sino que se

crea a sí mismo”.

Cualquier periodista que haya estado prestando

atención sabe que el jefe de Noem, el presidente Donald Trump, a menudo no dice

la verdad. Trump lanzó su carrera política afirmando sin pruebas que el primer

presidente negro de USA no había nacido en el país, lo que habría significado

que Barack Obama estaba en el poder ilegalmente. Después de perder las

elecciones de 2020, Trump dijo que no tenía planes de dejar el cargo porque,

insistió, en realidad había ganado. Trump repite esa mentira hasta el día de

hoy, junto con su afirmación de que el ataque del 6 de enero de 2021 al

Capitolio para mantenerlo en el poder fue un día de “paz” y “amor”.

Pero al tejer su última red de mentiras, Trump y sus

ayudantes no contaron con el ingenio y el valor de los ciudadanos de Minnesota

que presenciaron a los oficiales de la patrulla fronteriza disparar a Pretti —

y a Renee Good antes que él — y grabaron los encuentros con sus teléfonos

celulares. Sin esa evidencia, la versión oficial de los hechos habría

tenecventaja en la configuración de la narrativa pública. Con esa evidencia,

sin embargo, es obvio que "Alex claramente no tiene un arma cuando es atacado",

como escribieron los "desconsolados pero también muy enojados" padres

de Pretti en un comunicado al día siguiente. "Tenía su teléfono en la mano

derecha, y su mano izquierda vacía está levantada sobre su cabeza tratando de

proteger a la mujer que ICE acababa de empujar al suelo". Del mismo modo,

los videos de transeúntes del tiroteo de Renee Good muestran que ella estaba

girando su vehículo alejándose del agente de ICE Jonathan Ross cuando él

disparó tres balas mortales a través de sus ventanas.

Lo sepan o no, los transeúntes que grabaron estos

videos son periodistas ciudadan@s. Son personas comunes, no entrenadas en el

periodismo convencional, y estaban dando testimonio de eventos de suma

importancia para su comunidad y su país. Y lo hacían en condiciones peligrosas,

como también lo ejemplificó Darnella Frazier, de 17 años, quien el 25 de mayo

de 2020 mantuvo valientemente su teléfono celular enfocado en el oficial de

policía Derek Chauvin durante los nueve minutos y 29 segundos que la rodilla de

Chauvin estaba ahogando la vida de George Floyd.

Los acontecimientos de los últimos días han demostrado

que l@s periodistas ciudadan@s, aunque no sustituyen a los profesionales,

pueden ser un complemento invaluable. Sin su presencia en la escena y su

entereza bajo presión, el público y el resto de los medios de comunicación

ignorarían un aspecto fundamental de la historia que se desarrolla en

Minneapolis. Solo escucharíamos la versión oficial de la verdad, que, dados los

antecedentes de la administración Trump de falsedades flagrantes, merece un

escepticismo extremo. Sin estos videos, es casi inconcebible que los consejos

editoriales de tres de los periódicos más influyentes de USA — The New York

Times, The Washington Post y The Wall Street Journal — estén

declarando que la narrativa de la administración desafía la credibilidad o que

la propia administración estaría tratando de retractarse de sus calumnias

iniciales contra Pretti.

Todas las partes del sistema de información moderno,

desde las salas de redacción tradicionales hasta l@s influenciador@s de las

redes sociales, pueden ahora presentar una versión más completa de lo que está

sucediendo en Minnesota y permitir que los espectadores y lectores saquen sus

propias conclusiones. Y podemos explorar preguntas urgentes planteadas por

estos videos, como: ¿A cuántas personas más podrían haber matado los agentes de

ICE cuando no había cámaras grabando? Trabajando en conjunto en este momento

crítico para la democracia usamericana, l@s periodistas ciudadan@s y

profesionales pueden cumplir la misión esencial que los fundadores de la nación

imaginaron para una prensa libre: informar al pueblo y exigir cuentas al poder.

ICE se derrite* en el invierno de Minneapolis

Ahora es el momento de abolir la agencia y destituir a Kristi Noem.

John Nichols, The Nation, 13-2-2026

John Nichols es el editor ejecutivo de The Nation. Anteriormente se desempeñó como corresponsal de asuntos nacionales y corresponsal en Washington de la revista. Nichols ha escrito, coescrito o editado más de una docena de libros sobre temas que van desde historias del socialismo usamericano y el Partido Demócrata hasta análisis de los sistemas mediáticos de USA y globales. Su último libro, coescrito con el senador Bernie Sanders, es el éxito de ventas del New York Times It’s OK to Be Angry About Capitalism.

*ICE, acrónimo de Immigration and Customs Enforcement (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), también significa «hielo» en inglés, de ahí el juego de palabras que se ha vuelto habitual, especialmente en Minnesota, bajo la nieve invernal.

Los habitantes de Minneapolis alzaron sus voces en

gloriosa oposición a la ocupación federal de su ciudad con tal energía, y tal

belleza, que el mundo entero escuchó su grito de justicia. Y nunca se

rindieron. Solo días antes de que el “zar fronterizo” de Donald Trump, Tom

Homan, anunciara formalmente que la mortal arremetida del Departamento de

Seguridad Nacional, que desplegó a miles de agentes armados y enmascarados de

ICE en su ciudad, terminaría, 1600 habitantes de Minnesota habían llenado la

cavernosa Iglesia Luterana Central en el centro de Minneapolis con el coro de

su resistencia cantada:

Resiste

Resiste

Mi querida

Aquí llega el amanecer...

Cuando llegó el amanecer el jueves, después de más de

dos meses de violencia y crueldad — que incluyeron miles de arrestos,

detenciones y deportaciones, y el asesinato de la poeta y madre de tres hijos

Renee Good y del enfermero de cuidados intensivos Alex Pretti — el alcalde de

Minneapolis, Jacob Frey, se acercó tanto como un ciudadano de Minnesota puede a

declarar la victoria.

“Pensaron que podían quebrantarnos, pero el amor por

nuestros vecinos y la determinación de resistir pueden sobrevivir a una

ocupación. Estos patriotas de Minneapolis están demostrando que no se trata

solo de resistencia — estar al lado de nuestros vecinos es profundamente usamericano”,

dijo el alcalde, quien en enero anunció: “Al ICE, ¡lárguense de Minneapolis!”

“Esta operación ha sido catastrófica para nuestros

vecinos y negocios, y ahora es hora de un gran regreso”, dijo Frey. “Mostraremos

el mismo compromiso con nuestros residentes inmigrantes y la misma resistencia

en esta reapertura, y espero que todo el país nos acompañe mientras avanzamos”.

Frey agregó: “Las personas que merecen el crédito por

el fin de esta operación son los 435,000 residentes que llaman hogar a

Minneapolis”. Tiene razón. La resistencia pacífica a la arremetida de 3,000

agentes de ICE y la patrulla fronteriza, mal entrenados e irresponsables,

desplegados por el Departamento de Seguridad Nacional en la ciudad — con

marchas masivas, vigilancia vecinal y redes de ayuda mutua para apoyar a los

vecinos amenazados — fue tan resistente como hermosa. Y forma un modelo para la

resistencia en las ciudades que podrían ser el próximo objetivo.

Sin embargo, Frey también fue correcto al describir el

daño causado por más de dos meses de ocupación federal como “catastrófico”.

Además de los asesinatos, los arrestos y detenciones,

y las deportaciones de hombres, mujeres y niños, el impacto económico de la “Operación

Arremetida Metropolitana” de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem,

fue abrumador. El miedo que se apoderó de la ciudad era palpable. Trabajadores

y clientes tenían miedo de salir de sus hogares, dejando a restaurantes y

tiendas luchando por mantenerse abiertos. “El largo camino hacia la

recuperación comienza ahora”, dijo el jueves el gobernador de Minnesota, Tim

Walz, al anunciar un plan para proporcionar “$10 millones en ayuda directa para

ayudar a las empresas afectadas por la ‘Operación Arremetida Metropolitana’ a

estabilizarse, proteger empleos y volver a una base sólida”.

En una nación liderada por adultos responsables con un

mínimo de interés en el servicio público, esa ayuda se complementaría con

asistencia financiera federal. Pero el presidente Trump y el Congreso

republicano todavía están conspirando para darle más dinero a Noem y sus

secuaces para expandir las operaciones de ICE. Quizás han reconocido su error

al atacar Minneapolis, pero no han aprendido la lección. Y no se les ha pedido

cuentas.

“La Operación Arremetida Metropolitana termina porque

los ciudadanos de Minnesota lucharon”, dijo el fiscal general de Minnesota,

Keith Ellison, quien agregó: “Todavía merecemos transparencia, y Renee Good y

Alex Pretti merecen justicia. Continuaré exigiendo investigaciones

independientes sobre sus muertes y sobre todo uso excesivo de la fuerza por

parte de agentes federales”.

Esa es una parte vital de la ecuación de la rendición

de cuentas. Pero no se detiene ahí, como explicó la diputada Ilhan Omar.

“Dos de mis constituyentes, Renee Good y Alex Pretti,

fueron asesinados por agentes federales de inmigración. Un tercero fue herido

de bala en circunstancias cuestionables. Miles fueron gaseados y alcanzados por

armas no letales y acosados por agentes enmascarados. Lo que presenciamos no

fue aplicación de la ley — fue terror racial militarizado desatado en las

calles de Minnesota como un intento deliberado de demonizar a la comunidad

somalí”, dijo Omar.

“La ‘Operación Arremetida Metropolitana’ ha expuesto

hasta dónde está dispuesto a llegar ICE para intimidar y aterrorizar a las

comunidades negras, morenas e inmigrantes en nuestro Estado. Casi todos los

somalíes en Minnesota son ciudadanos, sin embargo, los agentes de ICE acosaron

a los residentes exigiendo pruebas de papeles y, cuando los ciudadanos buscaron

documentar estas paradas ilegales, se encontraron con fuerza letal. Las comunidades

latina, asiática y otras comunidades de color se vieron obligadas a esconderse

independientemente de su estatus, y aquellos que se atrevían a vivir sus vidas,

a menudo eran arrestados sin causa. Eso no era seguridad pública. Eso fue un

abuso de poder autoritario”.

Omar sostiene que “nada de lo que vimos fue normal.

Las empresas están tambaleándose por la devastación económica. Las familias

están destrozadas. Los niños llevarán el trauma de que agentes federales

descendieran sobre sus vecindarios por el resto de sus vidas. El dolor infligido

a esta comunidad no se desvanecerá — permanecerá grabado en su memoria como el

momento en que su propio gobierno se volvió contra ellos”.

La rendición de cuentas, dice la representante,

requiere una acción audaz. Es hora, explica, “de pasar a abolir esta agencia matona

para que ninguna comunidad en USA sea nunca más aterrorizada así”.

Omar también ha respaldado la Resolución 996 de la

Cámara, que busca destituir a la secretaria de Seguridad Nacional por altos

crímenes y delitos menores. Hasta esta semana, 187 miembros de la Cámara se han

inscrito como copatrocinadores de la resolución — convirtiéndola en una de las

iniciativas de destitución más ampliamente apoyadas en la historia de USA.

Declarando: “No descansaré hasta que podamos asegurar

que este abuso de poder y terror nunca vuelva a suceder”, Omar dice: “Debe

haber justicia y rendición de cuentas. Esta administración debe cooperar

plenamente con las investigaciones independientes sobre los asesinatos de Renee

Good y Alex Pretti. El Congreso debe retener la financiación para acciones

ilegales y asegurarse de que los dólares federales nunca financien violaciones

de derechos civiles. Deberíamos llevar a los secretarios del gabinete y jefes

de agencia ante los comités del Congreso y exigir testimonio bajo juramento.

Deben explicar quién autorizó estas acciones, qué justificaciones legales se

utilizaron y por qué se ignoraron las protecciones constitucionales”.

Con ICE Map, los estudiantes de la Universidad Rice, Jack Vu y Abby Manuel, esperan ayudar a las comunidades a entender dónde ocurre la actividad de control de inmigración y cómo se desarrolla en tiempo real.

Arman Amin, The Nation, 13-2-2026

Arman Amin (promoción de 2027) es estudiante de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Vanderbilt (Nashville, Tennessee), donde se especializa en ciencias políticas, derecho, historia y sociedad. También es becario 2025 de la Fundación Puffin y escribe artículos sobre política y juventud para la revista The Nation.

Desde la segunda investidura del presidente Trump el

año pasado, las acciones federales de control de inmigración por parte de

agentes de ICE se han expandido dramáticamente. Se han desplegado agentes en

las principales ciudades con medidas drásticas generalizadas. Se han empleado

métodos controvertidos y violentos de focalización y detención que han atraído

un amplio escrutinio y protestas generalizadas, particularmente después de los

tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

En medio de esta creciente tensión, dos estudiantes de

primer año de la Universidad Rice [Houston, Texas], Jack Vu y Abby Manuel,

desarrollaron una plataforma en línea, llamada [ICE Map], que rastrea los

informes locales sobre las acciones de ICE y consolida los incidentes

verificados. El proyecto tiene como objetivo ayudar a los usuarios a comprender

mejor dónde ocurre la actividad de control de inmigración y cómo se desarrolla

en tiempo real.

El mapa de Vu y Manuel ha atraído una mayor atención

en los últimos meses, incluida la amplificación por activistas prominentes como

Greta Thunberg, quien compartió el proyecto en Instagram. Los estudiantes

también han presentado su trabajo en el simposio 2025 New(s) Knowledge en el

MIT.

Hablé con Vu y Manuel sobre cómo desarrollaron este

proyecto, qué tipo de recepción han tenido y hacia dónde ven que se dirige a

partir de ahora. La conversación ha sido editada por razones de extensión y

claridad.

Arman Amin

Arman Amin: ¿Qué los inspiró a desarrollar este proyecto?

Jack Vu:

Ambos somos de Houston. Tenía un proyecto de voluntariado con inmigrantes en un

complejo de apartamentos en el este de Houston. Íbamos allí cada semana,

jugábamos, leíamos libros, jugábamos a la rayuela y les enseñábamos fútbol

americano. En abril de 2025, un sábado dejaron de aparecer, y nos dijimos: “¿Qué

está pasando?”

Alguien del programa va a tocar puertas y un residente

dice que ICE vino el fin de semana pasado, así que ninguno de ellos sale de sus

casas. Ni siquiera van a la escuela. Así que el programa se detuvo porque los

niños ya no podían venir. Fue bastante indignante.

Abby Manuel: Jack y yo estábamos en la misma clase de informática

en la escuela secundaria, así que trabajamos en muchos proyectos diferentes

juntos. Me consultó sobre lo que estaba pasando con su programa.

Creo que a ambos nos conmovió mucho el problema. Al

crecer en la comunidad de Houston, la inmigración es algo muy presente. Tenemos

una enorme comunidad de habla hispana. En nuestra escuela, comenzamos a tener

foros sobre las acciones de ICE. Se volvió muy pertinente para la vida

cotidiana, especialmente en Houston.

Así que empezamos a trabajar en el proyecto justo

después de salir de la escuela secundaria porque teníamos mucho tiempo libre.

Comenzamos a trabajar un par de días a la semana y luego el proyecto se

convirtió en algo mucho más grande. Decidimos pasar días enteros en cafeterías

programando, y nos apasionamos mucho por el esfuerzo. Lo lanzamos probablemente

solo dos semanas después de empezar a trabajar en él.

Pero continuamos trabajando en él para construir

nuestra base de datos. Una de las mayores dificultades desde el principio fue

adquirir fuentes, porque realmente queríamos enfatizar las voces locales en

lugar de simplemente “¿Qué dice el gobierno sobre ICE? ¿Qué dicen los titulares

nacionales sobre ICE? ¿Cuáles son las grandes estadísticas?” Queríamos capturar

lo que estaba sucediendo más a nivel comunitario.

Nos topamos con una herramienta llamada Media Cloud

que nos ayudó a reunir todos estos periódicos locales a través de una

herramienta basada en consultas. Y una vez que descubrimos eso, pudimos

realmente continuar amplificando el sitio y construyéndolo durante el verano.

AA: ¿Pueden explicar qué hace ICE Map y cómo funciona?

JV: Es una

plataforma agregadora de noticias. Recopilamos miles y miles de artículos de

todo el país y los introducimos en este gran proceso donde evaluamos si son

relevantes para la actividad de ICE. Por ejemplo, ¿esto realmente habla de

nuestro propósito previsto y, luego, tiene alguna información de ubicación que

nos permita mapearlo? Según el resultado de nuestro proceso, podemos insertarlo

para que la gente pueda mirar alrededor, puedan mirar su área, puedan mirar

Minneapolis, Houston, Los Ángeles, y ver noticias relevantes sobre la actividad

de ICE.

Lo bueno de las noticias es que ya están verificadas. Algunos

mapas adoptan un enfoque donde recopilan “informes de usuarios”. Algo que

pensamos que era difícil de

ese proceso era que tienes que verificar manualmente todos esos diferentes

informes, y la gente hace informes falsos. Pero todas estas fuentes de noticias

locales ya han hecho todo ese trabajo. Podemos aprovechar eso para difundir su

trabajo en un escenario más grande.

AM: También

usamos titulares de periódicos nacionales. Incluimos incluso fuentes de

comunicados de prensa de ICE. Realmente estamos tratando de dar a las personas

una visión general de lo que está sucediendo, porque creemos que la información

y la transparencia son lo más importante.

AA: ¿Cómo fue el proceso de construcción de esta

herramienta, de principio a fin?

JV: Siempre

supimos que sería un problema de datos. Sabes, mostrar cosas en un mapa no es

muy difícil. Hay muy buenas herramientas para ayudarte a hacerlo creadas por

mucha gente muy inteligente. Pero pasábamos horas en nuestras computadoras

portátiles, tratando de encontrar buenas fuentes consistentes que informaran

consistentemente sobre la actividad de ICE de una manera verificada, y eso nos

llevó a Media Cloud, organizaciones sin fines de lucro, etcétera. La mayor

parte de la aplicación es obtener buena información.

AM: Y luego,

una vez que tenemos esa información, filtrar lo que es realmente relevante, lo

que está relacionado con ICE en términos de inmigración, no solo relacionado

con "ice" en términos de tormentas invernales y congelación.

Deshacerse de todos esos falsos positivos. También averiguar la ubicación,

asegurarse de que estamos representando los datos con precisión, es otra

dificultad.

AA: ¿Cómo se ha utilizado el mapa hasta ahora? ¿Pueden

rastrear cuántas personas acceden o interactúan con su mapa?

JV: Tenemos

alrededor de 100,000 usuarios hoy, en todo el país. Vemos una amplia ubicación.

Washington, DC, es el número uno, seguido de Cleveland y Houston.

AM: En

cuanto a cómo la gente está usando el sitio, creo que es realmente una

herramienta de información para ayudar a aprender sobre lo que está sucediendo

en tu comunidad. Nuestro sitio en realidad no ayuda a las personas a rastrear

agentes de ICE en su área. Realmente se trata de ayudar a informar a las

personas. Así que creo que la mayoría de nuestros usuarios solo buscan

información sobre lo que está sucediendo en su región.

AA: ¿Qué tipo de recepción ha tenido el proyecto desde su

lanzamiento?

AM: Cuando

nuestro sitio salió por primera vez, intentábamos promocionarlo en nuestras

páginas de Instagram y en algunos hilos de Reddit. Cuando pones algo en

Internet en general, obviamente vas a recibir opiniones encontradas.

Definitivamente recibimos un poco de reacción negativa. Y ICE es un tema muy

candente.

Hubo un poco de respuesta negativa al principio, pero

diría que abrumadoramente positiva, especialmente para las personas de nuestra

comunidad, nuestros amigos, nuestras familias y otros estudiantes de nuestra

área. Mucha gente en Houston realmente vio la herramienta como un beneficio en

lugar de un daño, y recientemente, hemos recibido comentarios aún más

positivos. El tráfico del sitio se estancó un poco después de su lanzamiento, y

luego recientemente realmente aumentó. Hemos tenido mucha actividad reciente de

ICE, así que creo que el tema se está volviendo aún más apremiante. La gente

realmente continúa buscando recursos.

Justo la semana pasada, Greta Thunberg publicó nuestro

sitio en su Instagram. Así que empezamos a tener mucha más tracción. Luego, la

Universidad Rice publicó sobre nuestro proyecto. Toda esta mayor cobertura ha

atraído más miradas al sitio, y creo que las respuestas a todo eso en nuestra

comunidad han sido realmente positivas. Y en todo el país, la gente está

aprendiendo lo que está pasando y solo esperando poder deshacerse un poco del

miedo y lo desconocido. La gente se nos acerca y nos felicita por los proyectos,

y nos agradece por el trabajo. Así que nuestra comunidad ha estado realmente

agradeciendo la herramienta.

AA: ¿Cómo ha moldeado esta mayor atención y visibilidad

el proyecto?

AM: Ha sido

increíble tener más ojos en el trabajo. Esa era nuestra intención con el

proyecto desde el principio. Lo creamos para que pudiera ayudar a las personas,

para que pudiera llegar a tantas personas como fuera posible y simplemente

difundir la conciencia. Fuimos invitados por esa organización con la que nos

asociamos, Media Cloud, a presentar nuestro trabajo en un simposio del MIT en

octubre.

Esa fue probablemente una de las mayores oportunidades

que hemos tenido para obtener miradas o comentarios sobre nuestro sitio. Muchos

de ellos nos dieron comentarios sobre nuestro proyecto que pudimos incorporar,

e hicimos conexiones realmente significativas. Poder presentárselo a ellos fue

la primera vez que sentí que nos dimos cuenta de que "Está bien, esta

herramienta es realmente, realmente significativa".

AA: En las últimas semanas, las conversaciones nacionales

sobre ICE se han vuelto aún más acaloradas tras la represión de alto perfil y

las protestas en Minnesota, incluidos los tiroteos mortales de Renee Good y

Alex Pretti por agentes federales. ¿Cómo ha moldeado este momento nacional la

forma en que las personas responden a su proyecto ICE Map, y ha influido en

cómo piensan sobre su propio rol o responsabilidad en este momento?

JV: Lo que

está pasando en Minneapolis es muy revelador porque es tan descarado. Con Alex

Pretti y Renee Goode, todos pueden ver los videos y darse cuenta de lo que

estaba pasando por sí mismos. Pero al mismo tiempo, si siguen sitios de

noticias específicos, verían opiniones que no están en absoluto en línea con lo

que muestra el video.

El objetivo de ICE Map siempre fue darle a la gente

esta información para mostrarles exactamente lo que ICE estaba haciendo, porque

pensamos que eso les era muy perjudicial, ¿verdad? Lo que más daña a ICE es que

la gente sepa la verdad exacta sobre lo que están haciendo. Creo que

Minneapolis lo hace muy obvio. El objetivo siempre fue llamar la atención sobre

el sitio. Siempre se trató de mostrarle a la gente: "Esto es lo que están

haciendo en Houston. Esto es lo que están haciendo en Los Ángeles, Chicago y la

ciudad de Nueva York. Esta es la verdad: usan máscaras y corren y golpean a la

gente".

AA: ¿Cómo visualizan la evolución del proyecto en el

futuro?

AM: Como

mencionamos, el factor más importante en nuestro sitio es realmente la

información, las fuentes. Así que cualquier cosa que podamos hacer para

simplemente construir nuestras fuentes y obtener tanta información como podamos

es realmente el objetivo. Solo continuar reuniendo lo que hay y mostrarlo de la

manera más precisa posible y simplemente asegurarnos de que estamos filtrando

lo mejor de nuestras habilidades.

AA: Mirando hacia adelante, ¿qué esperan hacer ambos

después de la graduación? ¿Trabajar en este proyecto ha moldeado esos

objetivos?

JV: ICE Map

es casi como una startup.

Construyes tu producto y luego sales y tratas de que

la gente lo mire, tal vez que se interese un poco. Espero hacer eso en el

futuro.

AM: Siempre

me ha interesado mucho la intersección entre derecho, tecnología y economía.

Estudio economía e informática en Rice. Espero tomar la intersección de esos

campos y tal vez buscar algo en el ámbito del derecho después de graduarme, tal

vez ir a la facultad de derecho. Espero poder reunir todo eso. ICE Map es una

representación de esas habilidades en cierto modo. Captura esos aspectos

legales y de política pública y también la tecnología y la informática. Esto ha

sido un producto increíble para que yo explore estos intereses, además de hacer

algo impactante para mi comunidad, que siempre es una prioridad.

AA: Ha habido informes de que Meta bloquea el acceso a la

ICE List, una base de datos de empleados del Departamento de Seguridad

Nacional. ¿Cómo ven su proyecto como diferente, y han tenido alguna

preocupación sobre la censura o las restricciones de plataforma?

JV: Nos ha

preocupado, pero estamos seguros de que lo que estamos haciendo está bien y es

bueno. No tenemos la intención de decirle a todos: "este tipo es un

oficial de ICE, este tipo es un oficial de ICE". Lo que hacemos es sacar a

la luz noticias disponibles públicamente, y eso es impactante. No se trata de

pararse físicamente frente a los agentes de ICE e impedirles que hagan lo que

están haciendo, sino de dejar que la opinión pública cambie.

AM: Al final del día, solo estamos sirviendo información que ya existe y haciéndola fácil de encontrar para las personas, porque no es fácil saber lo que está pasando en tu comunidad, aunque existan fuentes. No estamos creando ninguna información nueva. No estamos rastreando ICE. No importa en qué posición estés sobre la inmigración, realmente no hay ambigüedad legal allí. Creo que todos deberían estar de acuerdo en que el público debe entender lo que está pasando con el gobierno, lo que está pasando en sus vidas y lo que está pasando en sus comunidades.