Álvaro

Enrigue, The New York

Review of Books,

18/1/2024

Traduit par Fausto Giudice, Tlaxcala

Un nouveau livre étudie la vie des centaines de milliers d’indigènes américains qui ont été amenés ou ont voyagé en Europe au XVIe siècle, une histoire qui est au cœur du début de la mondialisation.

Ouvrage recensé

:

On Savage Shores: How Indigenous Americans Discovered Europe (Sur les rivages sauvages : Comment les autochtones

américains ont découvert l’Europe)

par Caroline Dodds Pennock

Weidenfeld & Nicolson (UK), Knopf

(USA), 302 p., Hardcover £16.82 Paperback £10.11

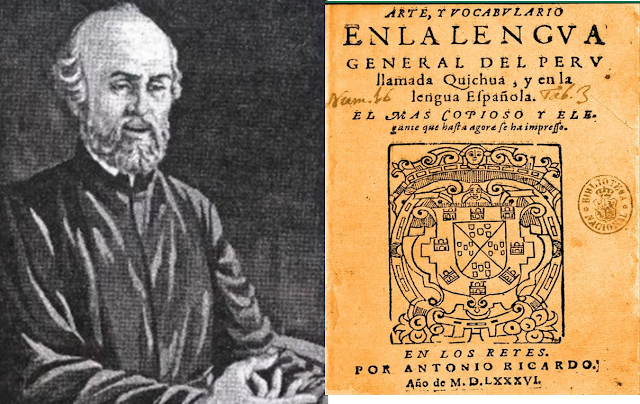

Le village “brésilien” de Rouen, extrait du livre de fête intitulé « C’est la deduction du sumptueux ordre plaisantz spectacles et magnifiques théâtres dressés et exhibés par les citoiens de Rouen, ville métropolitaine du pays de Normandie ; A la Sacrée Majesté du Treschristian Roy de France, Henry second leur souverain Seigneur, Et à Tresillustre dame, ma Dame Katharine de Medicis, La Royne son épouse, lors de leur triumphant ioyeulx & nouvel aduenement en icelleville, Qui fut es iours de Mercredy & ieudy premier & second iours d’octobre Mil cinq cens cinquante […] ». Source : INHA

En 1560, Paquiquineo, un jeune homme Kiskiack ou Paspahegh de la région de la baie de Chesapeake [nord-est des actuels USA, NdT], est invité à bord d’un navire espagnol qui explore la côte de l’Amérique du Nord. Le capitaine du bateau pensait que Paquiquineo, fils d’un chef, serait utile aux forces espagnoles lorsqu’elles décideraient de conquérir la région, il l’a donc kidnappé et l’a emmené à Madrid. Paquiquineo, qui apprend rapidement la langue, se révèle être un politicien habile. Lors de sa rencontre avec le roi Philippe II, il explique qu’il ne veut pas servir de médiateur à l’Espagne ni adopter sa religion.

Pour la Couronne espagnole, la royauté était la royauté, quelle que fût son origine ethnique. Philippe a respecté les souhaits de Paquiquineo et, en 1562, il a ordonné qu’un navire se rendant en Nouvelle-Espagne - aujourd’hui le Mexique - le prenne à bord, étant entendu que le passager serait amené sur ce qui est aujourd’hui la côte médio-atlantique des USA au cas où un bateau irait vers le nord.

Après son arrivée à Mexico, Paquiquineo tombe gravement malade et demande à être baptisé, juste au cas où. Il reçoit le nom chrétien Luis de Velasco en l’honneur du vice-roi de la Nouvelle-Espagne. En tant qu’aristocrate, il a droit au titre de “don”, qu’il utilisera pendant quelques années.

Paquiquineo est en convalescence au monastère dominicain. Après sa guérison, le frère Pedro de Feria, supérieur contesté de l’ordre en Nouvelle-Espagne, décide de l’y maintenir plus ou moins par la force, dans l’espoir d’obtenir un avantage sur les Franciscains, les deux groupes de frères se positionnant pour le contrôle religieux des terres non conquises au nord. (Le conflit entre les deux ordres se poursuivit pendant quatre ans, jusqu’à ce que le roi Philippe le résolve en confiant aux Jésuites l’autorité spirituelle sur la terre natale de Paquiquineo).

Pendant son long séjour à Mexico (l’ancienne Tenochtitlan), Paquiquineo a appris le nahuatl, la langue des Mexica, le nom correct du peuple appelé plus tard Aztèques, et a fait suffisamment de connaissances pour comprendre le moment politique tumultueux que traversait la ville. En 1521, après sa reddition, l’empereur Cuauhtemoc avait accepté une capitulation - dont aucune copie n’a survécu - en vertu de laquelle les Mexica seraient exemptés d’impôts s’ils restaient à Tenochtitlan, si l’administration impériale continuait à fonctionner et si une ville espagnole y était construite, au lieu de dissoudre la capitale vaincue, comme c’était la coutume en Méso-Amérique. Dans les années 1560, la Couronne espagnole a rompu le pacte, déclenchant une rébellion qui s’est soldée par la répression brutale de la population locale et le châtiment de ses dirigeants. Paquiquineo a vu tout cela et en a pris note en silence.

Après avoir passé quatre ans à Cuba, Paquiquineo a été envoyé en 1570 en Virginie dans le cadre d’une mission jésuite, en tant que traducteur officiel. Une ville espagnole fut établie pacifiquement près de ce qui est aujourd’hui la rivière James. Puis, après le départ des bateaux qui avaient transporté les missionnaires, Paquiquineo prit la tête d’une rébellion au cours de laquelle tous les Européens, à l’exception d’un seul, furent tués et la ville rasée. Lorsque Philippe II apprit la nouvelle, il annula toutes les explorations futures de ce qui est aujourd’hui la côte est des USA. Si même le converti catholique Don Luis de Velasco pouvait agir de manière aussi perfide et brutale, cela signifiait qu’une occupation réussie coûterait trop de vies espagnoles.

La médiéviste espagnole Carmen Benito-Vessels a qualifié l’histoire de Paquiquineo - récemment relatée dans le livre de Camilla Townsend, Fifth Sun : A New History of the Aztecs (2019)- d’histoire d’un personnage historique cherchant désespérément un romancier. Elle a raison, et l’on pourrait même affirmer que si les premiers présidents des USA n’étaient pas des catholiques hispanophones, c’est en grande partie parce que les Britanniques ont fini par tirer parti de la réflexion stratégique et du comportement courageux de Paquiquineo.

Dans On Savage Shores : How Indigenous Americans Discovered Europe, l’historienne anglaise Caroline Dodds Pennock ne s’étend pas sur les récits existants de la vie de Paquiquineo, peut-être parce qu’il est déjà connu de ceux qui connaissent l’histoire de l’Amérique du Nord au début de l’ère moderne. Elle le suit cependant dans les archives espagnoles, où elle trouve des listes de ses dépenses pendant la période qu’il a passée à la cour de Madrid : vêtements européens de qualité, coupes de cheveux, billets de théâtre, et même des aumônes pour les pauvres. ((Étant donné qu'il était considéré comme un diplomate, il avait des obligations sociales). Selon le traité de Tordesillas de 1494, il était un sujet du roi d’Espagne, et les nouvelles lois de 1542 l’ont placé sous la protection directe du roi - bien qu’il ne l’ait sûrement pas su lorsqu’il a été capturé - et c’est donc la Couronne espagnole qui a payé toutes ses factures.

En lisant le livre de Dodds Pennock, on découvre que l’expérience de Paquiquineo n’est pas unique. Son cas est bien connu parce qu’il a laissé des traces dans les archives, mais des centaines de milliers d’autres indigènes se sont rendus en Europe au cours du XVIe siècle. Leurs vies et leurs contributions sont essentielles pour comprendre les débuts de la mondialisation, qui, pour le meilleur et pour le pire, a contribué à créer le monde moderne.

La grande majorité des autochtones américains en Europe y ont été amenés en tant qu’esclaves. Bien que les nouvelles lois stipulent sans équivoque que les “naturels”, comme on appelait les personnes originaires des Amériques, ne peuvent être réduits en esclavage, Dodds Pennock juge crédible l’estimation selon laquelle il y avait 650 000 esclaves américains rien qu’en Espagne. Nombre de ces captifs sont morts en servitude, mais certains ont intenté des procès et obtenu non seulement leur liberté, mais aussi des billets de retour et une compensation pour le travail fourni contre leur gré.

D’autres se sont rendus en Europe en tant qu’avocats, artistes ou conjoints et se sont établis dans les cours royales, religieuses et juridiques. Des représentants des nations indigènes ont traversé l’Atlantique avec des frères comme Bartolomé de las Casas, qui se sont rangés à leurs côtés pour dénoncer les abus commis par les Européens lors de l’occupation des terres indigènes. Beaucoup ont aidé à négocier le processus de colonisation et à défendre leurs communautés devant les tribunaux. Des spécialistes culturels sont venus enseigner aux Européens : s’il est intuitif de planter une tomate et d’en faire une sauce, il est moins évident de fabriquer du chocolat à partir de fèves de cacao. Des hommes et des femmes - acrobates, musiciens, dompteurs d’animaux - ont fait étalage de leurs capacités spectaculaires et sont restés en Europe simplement parce que personne ne les a ramenés chez eux une fois la tournée terminée. Ils se sont mariés, ont eu des enfants et ont été enterrés dans des cimetières où ils ne sont toujours pas commémorés en tant qu’agents précoces de la mondialisation.

Les peuples autochtones des Amériques ont créé leurs propres espaces, d’abord dans les cours européennes, puis dans les cuisines, les salles à manger, les salons, les rues et les pools génétiques des pays où ils ont débarqué. Les villes d’Estrémadure, en Espagne, abritaient des membres de la famille royale inca, et les villes de la côte atlantique de la France et du Portugal comptaient des quartiers entiers de Brésiliens. Ces migrants, tout en s’adaptant au changement, ont également modifié les lieux qui les accueillaient, même si la réception des nouveaux arrivants était, à l’époque comme aujourd’hui, réticente, quand elle n’était pas ouvertement hostile. Les Européens ont brutalement colonisé les Amériques, mais en échange, l’imaginaire européen a été colonisé, d’abord par les expositions itinérantes des merveilles américaines, puis par la cohabitation réelle avec les corps américains.

Détail du village indien sur la miniature

En 1550, dans la ville portuaire de Rouen, en France, un gigantesque spectacle a été organisé en l’honneur de la “joyeuse entrée” - la visite-, du couple royal Henri II et Catherine de Médicis. Parmi les spectacles présentés pour le plaisir des monarques qui descendaient la Seine, il y avait des simulacres de batailles navales, des duels de gladiateurs, des représentations d’événements célèbres de l’histoire de France et une représentation de la vie telle qu’on l’imaginait dans ce qui est aujourd’hui la baie de Rio de Janeiro, avec cinquante hommes, femmes et enfants Tupinambá nus qui avaient été emmenés de force dans la ville, ainsi que 250 marins français qui avaient visité le Brésil et qui jouaient le rôle d’indigènes.

Les organisateurs de ces festivités ont construit une réplique d’un village Tupinambá - qui ne ressemblait pas du tout aux vrais - et ont peint des troncs d’arbres en rouge pour qu’ils ressemblent au bois-brésil, la première marchandise envoyée en Europe depuis la région. Ils ont également lâché des perroquets, des ouistitis et des singes pour ajouter une ambiance sonore au spectacle, qui a culminé avec l’attaque et l’incendie d’un village ennemi - mais pas, comme beaucoup de spectateurs l’avaient probablement imaginé ou espéré, avec un festin de chair humaine.

Michel de Montaigne, qui a assisté au spectacle de Rouen et interrogé quelques hommes Tupinambá qui y participaient, a conclu dans son essai “Des Cannibales” que l’ingestion rituelle de chair humaine n’est pas nécessairement une coutume barbare, car elle honore la personne mangée en l’intégrant au corps et à l’héritage du mangeur. Pour Montaigne, les Européens ont surpassé les Tupinambá « en toute sorte de barbarie ». Le nombre d’ennemis que le capitaine tupinambá qu’il a interviewé a sacrifié durant toute sa vie de guerrier est négligeable par rapport au nombre de protestants français que Catherine et son fils Charles IX laisseront assassiner quelques décennies plus tard lors du massacre de la Saint-Barthélemy.*

Comme le note Dodds Pennock, la plupart des Tupinambá emmenés dans le nord de la France - comme la plupart des personnes enlevées en Amérique et emmenées en Espagne ou en Angleterre - n’ont laissé aucune trace, à l’exception de quelques pierres tombales ; les arbres généalogiques ne se sont pas développés à partir de mariages entre gens du peuple. Mais le statut social élevé de nombreux migrants dans leur communauté d’origine était souvent respecté en Europe, de sorte que leur sang a fini par se mélanger à celui de la noblesse européenne et de la bourgeoisie qui venait de prendre le pouvoir. Dodds Pennock retrace certaines de leurs histoires.

En 1505, un Carijó originaire du Brésil, Essoméricq, arrive à Honfleur, en France. Il était le fils d’un chef et un associé du capitaine de navire et explorateur Binot Paulmier de Gonneville. Essoméricq épousa l’une des proches descendantes de Gonneville et hérita du nom et des armoiries de la famille. Il devint un riche marchand de bonneterie et mourut à 95 ans à Lisieux, laissant 14 enfants. L’un de ses petits-enfants métis fut fonctionnaire au trésor royal et épousa une marquise. Les descendants de Tecuichpo - également connue sous le nom d’Isabel de Moctezuma, la fille aînée du célèbre empereur mexica - détiennent toujours de hauts titres en Espagne.

Les autochtones américains ont également façonné la vie intellectuelle européenne. Parmi les grandes figures évoquées par Dodds Pennock figure le polyglotte Diego de Valadés, un métis de père conquistador et de mère tlaxcaltèque, qui fut le premier autochtone à être ordonné frère franciscain dans les Amériques. Son travail d’érudit l’a conduit en Espagne et en France, puis à un poste élevé au Vatican, où il a écrit Rhetorica christiana (1579). Cet ouvrage, composé en latin, fut le manuel le plus utilisé pour l’évangélisation des peuples des Amériques.

Le métis Blas Valera - né dans les Andes d’une noble de langue quechua et d’un conquistador - est devenu professeur d’humanités au collège jésuite de Cadix après avoir été poursuivi au Pérou en raison de ses idées dangereuses. Dans ses prêches et ses conférences, il a jeté les bases d’une théologie catholique indigène. Ses écrits ont été brûlés par les envahisseurs britanniques et hollandais lors du sac de Cadix en 1596, mais ses appels à une foi inclusive et flexible ont survécu dans le cadre du providentialisme éclectique des Jésuites, essentiel à la mondialisation des valeurs européennes. Les échos de sa voix réduite au silence ont résonné dans la théologie de la libération qui s’est épanouie en Amérique latine pendant la guerre froide, et ils peuvent encore être entendus dans les idées du pape François, un jésuite argentin.

On Savage Shores - qui commence par les récits fascinés de l’humaniste Pedro Mártir de Anglería sur le butin humain envoyé par Hernán Cortés au jeune empereur Charles Quint après la chute de Tenochtitlan et se termine par la tournée européenne des Lakotas dans le cadre du spectacle Wild West de Buffalo Bill - aurait pu présenter les expériences indigènes en Europe comme une collection de signatures dans le livre d’or d’un vieil hôtel. Comme toutes les histoires de l’occupation lente, colossale et impitoyable des Amériques, elle risque d’aplatir un large éventail d’expériences, y compris celles de millions de personnes qui résistent encore à l’adoption des langues et des modes de vie européens. Les Amériques sont trop vastes et leurs cultures, langues et nations trop diverses pour tenter de les intégrer dans un récit linéaire ; rien qu’en Bolivie, on compte trente-sept langues officielles, soit treize de plus que dans l’Union européenne.

Pour donner forme à son livre, Dodds Pennock organise les résultats de ses recherches autour de six thèmes : l’esclavage, les médiateurs, les familles, les agents de changement culturel, les missions diplomatiques et le spectacle. Le résultat est une grande collection d’histoires qui peuvent être illustratives, déprimantes, exaspérantes, vindicatives ou hilarantes, mais le seul fil qui lie tous ses sujets est leur origine commune dans l’hémisphère occidental.

Le précédent ouvrage de Dodds Pennock, Bonds of Blood (2008), était une étude sur le genre et les rituels dans la culture mexica avant l’arrivée des Espagnols. Comme il existe des milliers de livres sur la culture mexica, elle a pu se concentrer sur quelques aspects de cette culture et proposer des explications solides sur les pratiques en matière d’éducation, de relations familiales et de retraite. Son chapitre sur les sacrifices humains est une défense particulièrement mémorable du plus célèbre des rites religieux mexica. S’appuyant sur l’ouvrage révolutionnaire d’Eduardo Matos Moctezuma, Muerte a filo de obsidiana : Los Nahuas frente a la muerte (Mort par lame d’obsidienne : les Nahuas face à la mort) (1975), elle explique aux lecteurs anglophones les fondements politiques et religieux d’un rituel qui a fait l’objet d’un sensationnalisme de la part des envahisseurs européens afin de justifier l’occupation perpétuelle de Tenochtitlan.

En comparaison, On Savage Shores semble moins rigoureux, mais c’est parce qu’il ouvre un nouveau champ d’étude. Jusqu’à présent, les expériences des indigènes américains en Europe n’avaient pas été rassemblées en un seul endroit. Il existe des fragments, des articles et des chapitres sur le sujet, mais à ma connaissance, personne n’avait tenté de raconter l’histoire complète des migrations vers l’est. (Le mouvement des populations d’Afrique et d’Asie vers les Amériques dans les premières années de l’occupation a été mieux étudié). On Savage Shores ne change pas seulement notre façon de voir le premier contact entre l’Amérique et l’Europe, mais établit également la norme méthodologique d’une nouvelle façon de comprendre l’origine du monde moderne.

Vers la fin de son essai sur le cannibalisme, Montaigne rapporte un témoignage très rare : l’opinion des indigènes américains sur la vie en Europe. « Ils ont une façon de leur langage telle, qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres », explique l’essayiste.

« Ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leurs moitiés étaient mendiants à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté ; et trouvaient étrange comme ces moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prissent les autres à la gorge, ou missent le feu à leurs maisons ».

La question de l’inégalité, que Dodds Pennock explore dans les dernières pages de On Savage Shores, est au cœur de l’ouvrage The Dawn of Everything [Au commencement était…, 2021] de David Graeber et David Wengrow, dans lequel ils affirment que la « critique indigène » de l’Europe menaçait les hiérarchies sociales établies. Les Européens considèrent le mode de vie des indigènes comme précaire, tandis que les autochtones américains de diverses origines estiment que l’égalité et la répartition équitable des biens sont essentielles au maintien d’une communauté soudée. On Savage Shores et The Dawn of Everything sont des livres très différents - The Dawn of Everything est avant tout une étude des cultures anciennes qui ont prospéré sans gouvernement central - mais tous deux sont guidés par le désespoir face aux disparités de richesse contemporaines et utilisent des arguments indigènes contre ce que Dodds Pennock appelle « les qualités “sauvages” de la société européenne » pour amener les lecteurs à s’interroger sur l’inégalité dans un monde où il y a suffisamment de ressources pour donner une vie décente à tous.

La “critique indigène” de Graeber et Wengrow s’appuie sur les Mémoires de l’Amérique septentrionale (1703) du baron Louis-Armand de Lahontan, qui ont fait couler beaucoup d’encre. Lahontan était un officier de l’armée française qui a servi au Canada et a fait la connaissance d’un chef wendat connu sous le nom de Kandiaronk. Après son retour en France, le baron publie une version de leurs dialogues dans lesquels Kandiaronk, sous le nom d’Adario, souligne les énormes inégalités qu’il constate en Nouvelle-France et le manque de liberté dont souffrent les Français en échange d’un gouvernement fort. Selon Graeber et Wengrow, ce livre a lancé le débat européen sur les droits et la liberté qui s’est cristallisé dans le Discours sur l’inégalité (1755) de Jean-Jacques Rousseau, qui a proposé que la propriété privée et un État fort - et donc l’inégalité - trouvent leur origine dans l’expansion des techniques agricoles en Eurasie.

Comme l’a noté Kwame Anthony Appiah dans sa critique de The Dawn of Everything, Graeber et Wengrow ont évité le travail exégétique consistant à déterminer quelles idées du livre du baron de Lahontan provenaient de Kandiaronk et lesquelles étaient les siennes.

Dodds Pennock met également en garde :

« Comme pour beaucoup de nos sources, nous devons à nouveau être prudents quant à la manière dont ce texte “ventriloquise” l'informateur indigène, un Européen “donnant la parole” aux autochtones plutôt que de leur permettre de parler directement pour eux-mêmes. »

Le problème est inévitable avec la plupart des sources dont nous disposons : des lettres, des extraits de journaux et des documents judiciaires d’où les voix des autochtones américains sont pour la plupart absentes. Depuis la « Lettre sur le premier voyage » de Christophe Colomb en 1493 jusqu’à Life Among the Apaches (1868) de John Carey Cremony, en passant par Our Word Is Our Weapon (2002) du guérillero mexicain Subcomandante Marcos, les Européens et leurs descendants ont décrit les Amérindiens, raconté leur histoire et écrit à leur sujet avec plus ou moins d’amusement, d’admiration ou de mépris. [Marcos serait donc un conquistador européen ? Hmmm…,NdT]

Dodds Pennock prend soin d’inclure les voix des Amérindiens d’Europe lorsqu’elle le peut. S’adressant à la Temperance Society de Birmingham, en Angleterre, au cours de la première moitié du XIXe siècle, le chef Ioway (Báxoje) Senontiyah a exprimé son désarroi face à la façon de faire des Européens : « Mes amis, nous sommes malheureux, dans un pays où il y a tant de richesses, de voir tant de pauvres et d’affamés ». Maungwudaus, un chef chippewa de Mississauga qui voyageait en Europe à la même époque, l’a exprimé de façon succincte après sa visite en Angleterre. Bien qu’il considère Londres comme une « ville merveilleuse », les gens, déplore-t-il, sont comme les moustiques en Amérique, « se piquant les uns les autres pour gagner leur vie. Beaucoup sont très riches et beaucoup sont très pauvres ». Bien que plus brèves que les opinions de Kandiaronk sur les colonies françaises, ces observations auraient pu apporter un soutien plus solide à la notion de “critique indigène” de Graeber et Wengrow.

Bien entendu, les peuples autochtones des Amériques n’ont jamais gardé le silence sur les abus du colonialisme européen. Des voix autochtones fortes, comme celle du noble et chroniqueur quechua du XVIe siècle Felipe Guáman Poma de Ayala, ont remodelé la façon dont nous comprenons l’histoire de l’hémisphère occidental, tandis que des écrivains comme Ignacio Manuel Altamirano -un romancier et poète indigène qui a fondé et édité El Renacimiento, le magazine littéraire le plus influent du Mexique du XIXe siècle - parmi beaucoup d’autres, ont apporté d’importantes contributions aux opinions politiques et aux traditions littéraires modernes.

Au cours des cent premières années qui ont suivi la défaite des empires mexica et inca, l’argent extrait des Amériques est devenu un outil d’échange universel ; le commerce mondial a été stimulé par la création des galions de Manille, qui allaient des Philippines à Acapulco et vice-versa ; et les ingrédients de base de l’alimentation humaine sont devenus plus homogènes dans le monde entier. Comme le souligne Charles C. Mann dans 1493 : Uncovering the New World Columbus Created (2011) [1493 : Comment la découverte de l'Amérique a transformé le monde, 2013], après cette période, d’énormes migrations intercontinentales sont devenues courantes, avec des personnes amenées de force d’Afrique centrale, des Philippines et de Chine vers les nouveaux royaumes espagnols des Amériques. La plupart des habitants de Mexico ou de Lima à la fin du XVIe siècle n’étaient pas d’origine autochtone ou européenne. Des mots courants de l’espagnol mexicain comme maiz (maïs) ou le verbe chingar (utilisé pour décrire presque toute expérience négative) sont respectivement d’origine taïno et bantoue. Le prêtre autochtone Chimalpahin Quauhtlehuanitzin (Domingo Francisco de San Antón Muñón) décrit dans ses annales l’habillement d’un groupe de samouraïs en 1610. Un échange humain d’une telle ampleur en une seule génération ne s’était jamais produit auparavant.

Nous ne connaîtrons jamais toute la vérité sur le premier contact entre les Européens et les grandes civilisations des Amériques, car nous ne disposons pas de perspectives indigènes contemporaines pour contrebalancer celles des Espagnols. Dans un essai écrit en 2021, à l’occasion du 500ème anniversaire de la chute de Tenochtitlan, le jeune philosophe politique mexicain Enrique Díaz Álvarez a proposé que les premiers chroniqueurs espagnols aient décrit leurs contacts avec les Américains en utilisant les conventions des fictions épiques classiques et médiévales.

La génération des conquistadors était la première pour laquelle les livres étaient une propriété privée et non institutionnelle, et un soldat lettré de l’époque aurait lu des romans de chevalerie et des poèmes épiques gréco-romains. Les récits extraordinaires qu’ils font des événements qui ont changé leur vie - et l’histoire du monde - relèvent autant de la fiction que de l’expérience : dans Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, par exemple, Bernal Díaz del Castillo, un soldat qui est entré à Tenochtitlan avec Cortés, compare la capitale mexicaine aux royaumes imaginaires du roman de Garci Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula, publié en 1508. Des documents tels que la Deuxième lettre de Cortés à Charles Quint (1520) et l’Histoire véridique de Díaz sont aussi littéraires qu’historiques, et il n’y a pas grand-chose pour corroborer ou contester leurs récits.

Les voix autochtones qui ont enregistré ces mêmes histoires l’ont fait plus tard, bien après l’époque coloniale, et elles ont été informées par les récits espagnols originaux : tous les anciens codex produits par les indigènes avaient été brûlés, bien que certains - comme les célèbres codex Boturini et Mendoza - aient été recréés plus tard sous la supervision de prêtres et de politiciens espagnols, et annotés en nahuatl par des indigènes convertis au christianisme en utilisant des caractères latins.

Le manque de sources fiables sur les conflits militaires qui ont donné naissance à un monde global a été compensé au cours des dernières décennies par des documents qui ne racontent pas explicitement l’histoire des campagnes, mais qui traitent de leurs conséquences juridiques. Au début des années 1980, l’historien français Serge Gruzinski a lu, traduit et rassemblé d’énormes archives de documents judiciaires sur les litiges fonciers et la reconstitution des altepeme – “cités-États” nahua - en municipalités espagnoles après la chute de Tenochtitlan. Le résultat est La colonisation de l’imaginaire (1988), dans lequel il affirme qu’il n’y a jamais eu de “conquête”, mais un lent processus d’occupation qui s’est déroulé plus dans l’écriture que dans la réalité. Pendant des siècles, suggère Gruzinski, nous avons compris que la colonisation était rapide et définitive parce qu’elle était racontée ainsi pour la commodité des conquistadors. Le fait que le livre ait été scandaleusement traduit en anglais sous le titre The Conquest of Mexico (1993) [Honte aux éditions Polity ! NdT] témoigne parfaitement de la difficulté de modifier les récits conventionnels sur les populations indigènes des Amériques.

Depuis la publication de cet ouvrage, un groupe croissant de chercheurs anglophones a suivi la voie tracée par Gruzinski et l’historien usaméricain James Lockhart dans The Nahuas After the Conquest (1992) [pas encore traduit en français, 32 ans après sa parution…, NdT]. Camilla Townsend, Barbara Mundy et Matthew Restall, pour ne citer que les plus éminents d’une nouvelle génération travaillant dans des universités américaines, ont élaboré de nouveaux récits qui non seulement incluent les points de vue des autochtones américains par le biais de sources alternatives - les anonymes Annales de Tlatelolco, Les Annales de son temps, de Domingo Chimalpahin Quauhtlehuanitzin et les témoignages de l’élite tlaxcalatèque, connus depuis des siècles mais ignorés par les historiens, mais qui tentent aussi de raconter l’invasion du continent d’un point de vue moins fictionnel. On Savage Shores est un ajout important à cette réécriture courageuse d’une histoire que nous croyons tous connaître, mais que nous ne connaissons pas.

*NdT

Je ne peux résister à citer un passage de l’essai de Montaigne :

« Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué, et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers, et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître, fait une grande assemblée de ses connaissants ; il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même ; et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas, comme on pense, pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes ; c'est pour représenter une extrême vengeance. [...]Je ne suis pas marri que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant bien de leurs fautes, nous soyons si aveuglés aux nôtres.

Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourments et par géhennes un corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion), que de le rôtir et manger après qu'il est trépassé.

Chrysippe et Zénon, chefs de la secte Stoïque, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal de se servir de notre charogne à quoi que ce fut pour notre besoin, et d'en tirer de la nourriture ; comme nos ancêtres, étant assiégés par César en la ville de Alexia, se résolurent de soutenir la faim de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et autres personnes inutiles au combat.

Vascones, fama est, alimentis talibus usi produxere animas.

(Les Gascons, dit-on, prolongèrent leur vie au moyen de tels aliments.) »

➤ Sur le mème thème en français :

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire